昂贵的私人相册——《阿玛柯德》

昂贵的私人相册——《阿玛柯德》

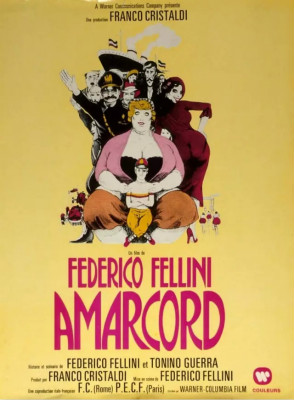

《阿玛柯德》海报。

去年威尼斯国际电影节,由意大利博洛尼亚电影资料馆的“图片恢复”实验室修复的分辨率达到4K的《阿玛柯德》终于亮相,激起全球费里尼拥趸的关注。没有想到,时隔不到一年,这部擦去了蒙尘的4K修复版《阿玛柯德》便来到了上海,可谓上海国际电影电视节带给影迷们的福利。

今天我们不可能再拍出《阿玛柯德》,不是说费里尼不可超越,而是指我们已经不可能为了保存某个人狂乱的少年记忆,调动如此之大的人力与财力,况且它又是如此地不符市场标准。费爷当年虽声名显赫,却也常常为筹资挠头,好几部煌煌巨制都胎死腹中。这就使有幸出生的《阿玛柯德》弥足珍贵。而且,历经四十年的时光淘洗,它又有幸在昂贵的4K修复中重生,但它依然保持着和市场标准的格格不入。

我相信没有谁会否认《阿玛柯德》不大众,它不是《西西里岛的美丽传说》(一部模仿《阿玛柯德》的意大利影片),而是任性的费爷对自我的一次追问。年过五十,该知天命,而费爷最想知的是“我是谁”。其实这个疑问贯穿了他一生的创作,早有《浪荡儿》,十年后有了《八又二分之一》,再十年后就有了《阿玛柯德》,晚期则有《访谈录》。

费里尼崇拜精神分析大师荣格,所以对荣格的“原型理论”倘若有知,便不难破解费里尼的创作动机。简单点讲,荣大师认为在我们每个人的心灵深处,都包含着神话、宗教、习俗先天遗传给我们的文化基因,根据不同的排列组合,生成我们各自的性格基础和兴奋点。费里尼影片强烈的互文关系和相似的人物设计,其实都是在“原型理论”指导下的一次次自我叩问。

荣格曾用“阿尼玛”指称存在于男性内心中的女性原型,也就是男人心中的女性情结。他进一步用夏娃(恋母)、海伦(性爱)、玛丽亚(神性)、索菲亚(智性),来概括男人对异性迷恋的四种心理类型。在《阿玛柯德》中,貌似纷乱且互无联系的几个主要女性角色,其实都可以将之一一归位于以上的心理类型。她们反射的是费里尼对异性隐秘而真实的喜好,这种女性情结构成了费里尼精神世界的重要版图。

费爷的影片总能激发我们去寻找、确认自我经历中的重要时刻。于我而言,《阿玛柯德》的不朽还在于它成功地唤起了我对弄堂生活的怀念。意大利人的大嗓门、喋喋不休、粗俗与下作、邻里关系、孩子们对小动物的残暴,都像极了上世纪七十年代上海人的作派。仅只因为这些吗?应该还有更重要的东西,但我说不清。直到后来读到《我是说谎者》中,费里尼对法西斯形象的认识。他说:“他们仿佛冻结、停顿在青春期。”“青春期之于我们的一生,正如法西斯之于历史;就这样无止尽地停留在童年,把责任推卸到别人身上,放心地活在永远有某个人关心你的感觉里,有时是妈妈,有时是爸爸,有时是元首。”我才顿悟这种奇怪的相似感觉来自“法西斯审美”。

在那个全民亢奋的年代,每个上海人差不多都是一名普通“法西斯”。我们找不到敌人,只能将火力瞄准亲人、同事、邻居和邻居的猫。一种战斗姿态贯穿日常生活,使人与人的关系既荒诞又紧密。一边是媳妇们为争水龙头、橡皮鱼大打出手,一边是视而不见的婆婆们敲锣打鼓,高喊“爱国卫生”。也许,只有“法西斯审美”可以调和极端的庸俗与浪漫,将阳刚与激情注入自私自利的小市民。政治不是普通人的诉求,而是他们不幸落入的境况。费里尼在《阿玛柯德》中对故乡的悲悯,接通了我对童年的追怀。我准备出发去寻找那个小小“法西斯”,寻找阳刚和天真。虽然我知道在如今充满雌性荷尔蒙的上海,只要我抬腿出门,就准保迷路。