废墟中的鲜花——《巴赞的电影》观后 | 2018“电影中的真善美”主题征文优秀影评

作者:马圣楠

安德烈·巴赞,电影史上绕不开的Big Name,1918年诞生于法国西部城市昂热,1958年与世长辞。同年,法国新浪潮开始涌动,虽然他并没有亲身参与,但他被称为“法国新浪潮之父”。

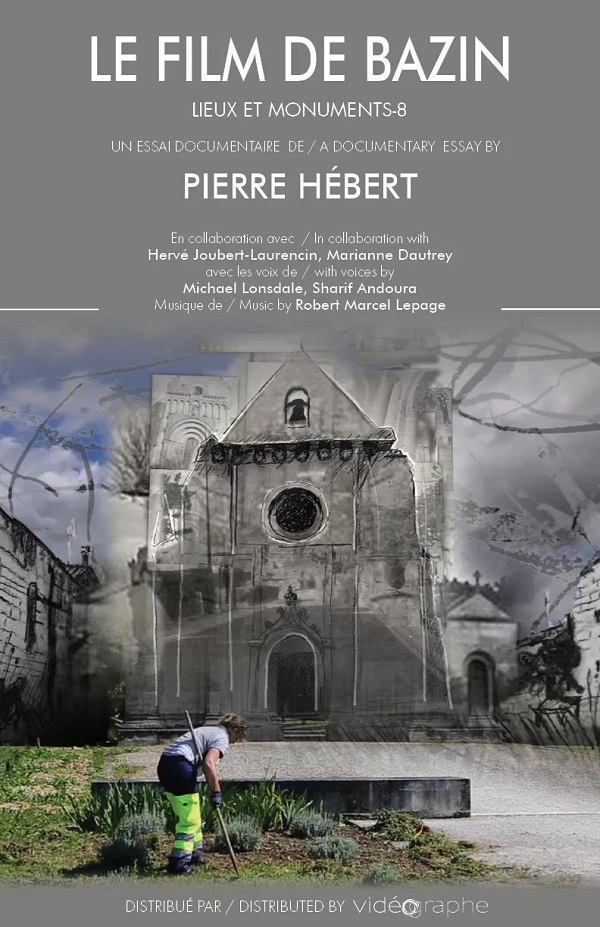

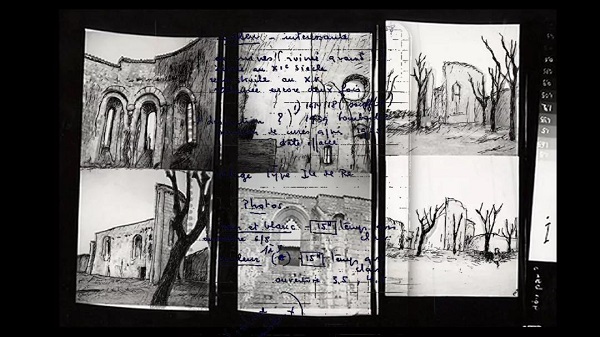

《电影手册》第100期曾刊登过他留下的一部剧本,这是他生前未完成的电影计划。加拿大电影人皮埃尔·赫伯特决定以巴赞的笔记还有这部剧本为素材将它完成,便有了今天这部令人惊叹的纪录片《巴赞的电影》。

如果按照西方艺术史将绘画分为古典主义、现代主义与后现代主义,那眼前这部《巴赞的电影》无疑属于后现代主义,它脱离了运用影像讲故事、讲情节的方式,融入曼妙的线条、呓语似的旁白、拼贴般的画面,照片、文字、影像层层叠叠就像一幅抽象的当代艺术作品。这种创新,不啻为纪念新浪潮之父巴赞百年诞辰的最佳形式。

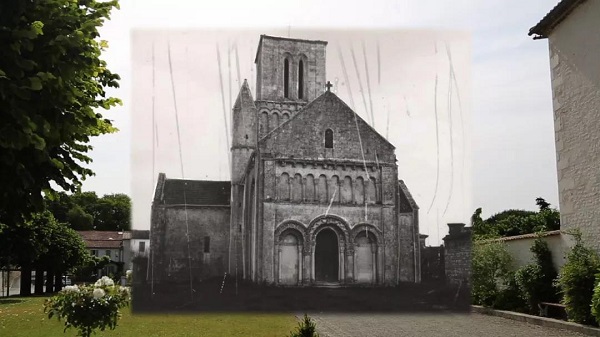

影片静谧、优雅,散发着妙不可言的浪漫气息——这并不是指镜头里诉说的故事也不是指演员——严格来说,甚至无法找到所谓的“主角”,如果一定要说,那可能就是散落在法国大西洋沿岸的中世纪废墟和将视线望向它们的巴赞笔记。

电影艺术里的“法国新浪潮”颇似绘画史上的“意大利文艺复兴”。如果说乔托是意大利人,而意大利有振兴绘画的使命,那么卢米埃尔兄弟是法国人,因此法国有振兴电影的使命——这样说似乎像宿命论,但历史偏就如此巧合。

人在受到痛苦的时候,会本能地寻找母亲;人在遇到困惑的时候,会本能地回望历史。这仿佛是西方的传统——文艺复兴所处的时代,是刚刚历经千年中世纪与可怕的世纪鼠疫后,人类重生的历史阶段,新浪潮亦相仿:二战留下满目疮痍的欧洲大陆与人口骤减,人们迷失在左右之间。区别是,文艺复兴将眼光追寻到古希腊罗马时代,而新浪潮发端的前夕,巴赞在剧本里回望中世纪,这个题材不禁让人对于这位伟大的电影评论家敏锐的触觉肃然起敬。

苏洵《辨奸论》中开篇说:“事有必至,理有固然。惟天下之静者,乃能见微而知著。”苏洵所说的是“知人”,但对于外部环境的认知同样离不开一个“见微知著”。“春江水暖鸭先知”,巴赞就像这样一只游来游去的鸭子,敏锐地感觉到将暖之水。

按言必及希腊的一般风格,新浪潮之父的首个剧本,似乎关注古希腊古罗马的遗迹更“传统”,然而,巴赞的剧本极有洞见地将视线回望到11-13世纪的中世纪教堂。一端连接灿烂的古希腊古罗马文明,一端连接瑰丽的文艺复兴的是黑暗的中世纪。人的精神被教会控制。即便如此,那些细腻的山墙檐角上的形象,从拱券到肋券的演进,一切变革都在蓄力之中,这幕大戏的导演,是时光。

影片里有这样一句话:意大利语有两个词形容废墟,一个是经历时光冲刷自然形成的废墟,一种是人为造成的废墟。巴赞所处的时代,他的世界满是人为造成的废墟。而他要做的,是在废墟里寻找某种力量,某种时光的能量。

这种能量,看起来巴赞认为藏在了中世纪的教堂里。从十世纪开始,“教会掀起了一股对圣人遗物崇拜的“朝圣热潮”,信徒们纷纷踏上了前往圣地意大利罗马、西班牙圣地亚哥和西亚耶路撒冷的朝圣之路。在这样的朝圣热情下,再次推动了建设教堂的热潮。”(《人性与神性:西方美术的历程》,2012)巴赞回溯的中心在法国西海岸的圣朗日地区,地区的偏远让那些遗迹保留完好,其中蕴含着众人从狂热到熟视无睹的变化,充满了戏剧感。

这一路散落的教堂是几百年前这片土地上的人一路行径的步伐,这条朝圣之路穿越的是大陆也穿越时光。人们走过十世纪、十一世纪、十二世纪、十三世纪,风格从罗曼走向哥特,城邦间的混战、教会的赎罪券、当时的滚滚狼烟,如今看起来,是斑驳的教堂里,挂着风干的腊肠肉;是小岗上,休憩的奶牛身后的背景。

巴赞在对中世纪的凝视,不知他是否会联想起人类通过自己的智慧,从古罗马的巴西利卡里寻找到建造教堂的原型?不知道他是否联想到宗教意义上的“审判”与“救赎”到世俗发现教会的秘密而派生出新的宗教?哪怕在混沌笼罩的时代,人类依然会在某个阶段迸发出某种形式的自觉,一如他一心想推动的某种变革,最终融入了时代的潮流成为了后世的日常。

巴赞积蓄着能量,渴望推动又一次自发的艺术变革,他回望向中世纪也是必然——虽然他自己没有看到,但正是他不断用自己的力量推动,让法国电影在二战的废墟里开出璀璨的花。(本文有删节)