2018-08-09

一场惊险的爱情实验与精神治疗——《迷魂记》观后 | 2018“电影中的真善美”主题征文优秀影评

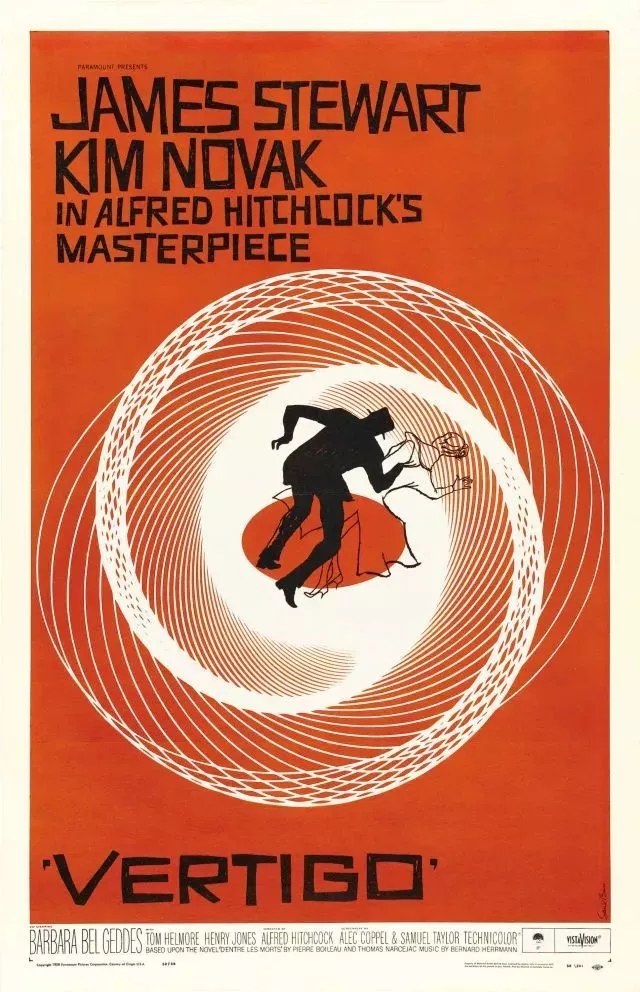

《迷魂记》海报

作者:龚金平

对于希区柯克最擅长的“悬念”设置,《迷魂记》并非是最出色的。影片在前半部分用的是常规的“悬念后置”,即在情节展开过程中随时布下疑云,这些疑云累积成巨大的云团,将观众引向最后的“解密”。这种悬念的处理方式,对最后的“真相”有极高的要求,它需要有令人始料未及的情节逆转和令人震惊的揭秘才能镇得住前面所设下的疑团。在这一方面,《迷魂记》基本合格,那个利用斯考蒂有恐高症而让他被动地成为一桩谋杀案的目击证人的阴谋,极为阴险但又无比精巧。

在后半段,影片实际上又改弦易辙,换了一种悬念设置的方法。影片让朱迪通过闪回直接交代了谜底,从而使斯考蒂追寻真相的过程略显平淡而牵强。如果按照侦探片的类型规范来操作的话,影片的后半段应该是斯考蒂在经受了巨大的情感伤害之后,如何凭借着高超的智慧、勇气、毅力和信心,找到幕后真凶,治愈自己的精神创伤,顺便完成一场浪漫的爱情。但是,希区柯克故意要打破商业片的通行套路,尤其通过结尾处朱迪的意外坠亡,让观众错愕不已。《迷魂记》根本就不是一部侦探片,也不是一部普通的惊悚片或者悬疑片,而是一部有着强烈隐喻意味的现代“文艺片”。

影片根本不满足于呈现一个复杂而精妙的侦探故事,或者一个令人揪心的惊悚故事,而是想讲述一个能对现代人、现代世界进行隐喻和讽刺的哲理故事。

斯考蒂历经两次精神创伤(警察同事在他面前坠楼身亡,“玛德琳”在他面前“自杀”)之后,整个人已经一蹶不振。这符合弗洛伊德关于“精神创伤”的论述,他的内心因陷入巨大的痛苦记忆中而对未来完全失去了信心。本来,斯考蒂希望能“重建现场”,以便完成心理治愈,但是,朱迪却在慌乱中失足而亡。于是,斯考蒂再次经历了一次精神创伤。这时,恐高症已经非常次要(斯考蒂漠然地站在钟楼顶往下看),内心永远无法弥合的缺口将伴随他一生。这也是希区柯克对于现代人内心一次烛照:现代人的内心布满了伤口,纵横着无数的裂痕。

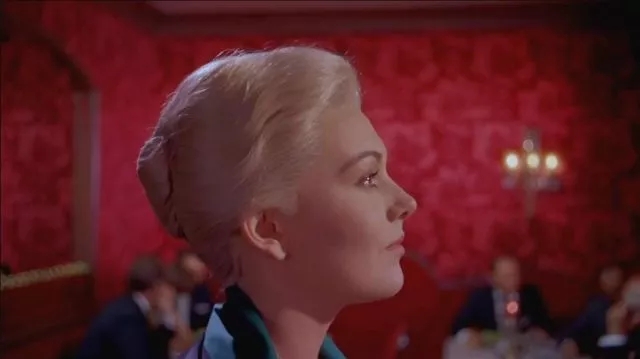

斯考蒂其实还在尝试一个爱情实验,他的爱情心理和张爱玲的“红玫瑰与白玫瑰”理论非常相似:他对于身边的蜜琪熟视无睹,但对于玛德琳却近乎痴狂。这看起来是斯考蒂对美貌的渴慕,但其实背后有着更为复杂的心理内涵:那些日常性的,表面和内里都一览无余的事物无法刺激现代人;相反,那些冷艳高贵、神秘甚至神经质的女子,却不仅能激发男人的好奇心,还能让他升腾起保护欲。

蜜琪的悲剧就在于,斯考蒂对她太熟悉了,她的经历、身份、性格都毫无保留地坦露在斯考蒂面前。斯考蒂对她无动于衷,甚至对她模仿美术馆里的少女画像而大失所望。因为,美术馆里的少女画像自带“光晕”,与神秘的“玛德琳”联结在一起,类似于“偶像”,有着无穷的想象空间和因为神秘而带来的仰慕。这也能够理解,斯考蒂后来遇到真实的朱迪时,他可以视“真尊”不顾,只想把她打扮成他想象中的“玛德琳”。这种扭曲的爱情心理,不仅体现出一个男人的强势与自私,更体现出现代人的一种普遍心理:我们宁可爱上想象中的幻象,以及未能拥有的偶像,而不愿对身边真实具体的女子抱有耐心与探索欲望。

《迷魂记》的意义与价值根本不在于讲述了一个离奇而具有吸引力的悬疑故事,而是用一个男人对几个女人的不同情感态度向我们展示了现代人内心的疲惫、恐惧与渴望,呈现了现代人内心的分裂与不满足于真实现实的断裂心理。

隔着60年的岁月风尘去回望《迷魂记》,我们可能会对其缺少那种惊艳之感,但影片隐藏在精巧的情节设置背后的情感力量仍然生猛而强悍,甚至直抵人心。这或许正是《迷魂记》的魅力所在。