2018-05-31

4K修复版《第三类接触》:带你领略斯皮尔伯格的超前创意

斯皮尔伯格执导的《第三类接触》是科幻片历史上的一座高峰。在电脑特效不发达的上世纪70年代,斯皮尔伯格用各种富有创意的手法拍出了影片中让人感到无比震撼的UFO特效场景。本届上海国际电影节上,《第三类接触》将以4K修复的全新面貌与影迷见面。

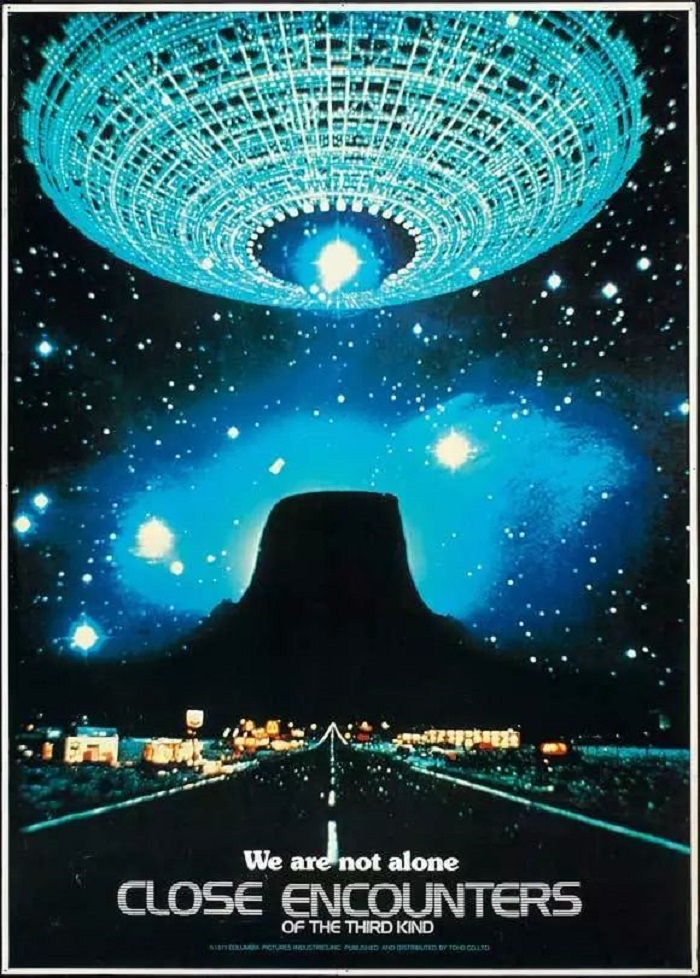

《第三类接触》海报

1972年,一位名叫约瑟夫·艾伦·海内克的天文学家在他的著作中首次对人类与外星文明的接触进行分类,按照不同程度分为“第一类接触(目击不明飞行物)”、“第二类接触(不明飞行物对目击者造成物理影响)”,以及“第三类接触(人类与有生命的外星生物直接接触)”。

上世纪六七十年代正是美国UFO热潮最巅峰的时期,这一分类理论很快成为全美话题。一年后,一个名叫史蒂文·斯皮尔伯格的年轻人说服了哥伦比亚电影公司,与他签约拍摄一部关于外星人的科幻片。斯皮尔伯格起初计划拍摄一部关于UFO信徒的纪录片或小成本电影,后来改变计划决定拍成科幻片,定名为“Watch the Skies”。

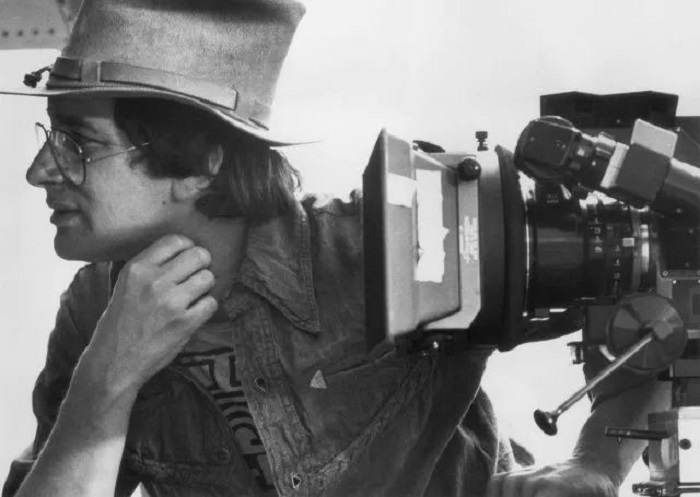

史蒂文·斯皮尔伯格

当时的斯皮尔伯格还远远不是后来那个能在好莱坞呼风唤雨的斯导,他只是个新人导演,编剧和剧组的配合度都相当有限。在几任编剧都无法让他满意后,斯皮尔伯格开始亲自动笔,并请来了海内克当顾问,最终片名被定为“Close Encounters of the Third Kind”,也就是后来我们所熟知的《第三类接触》。

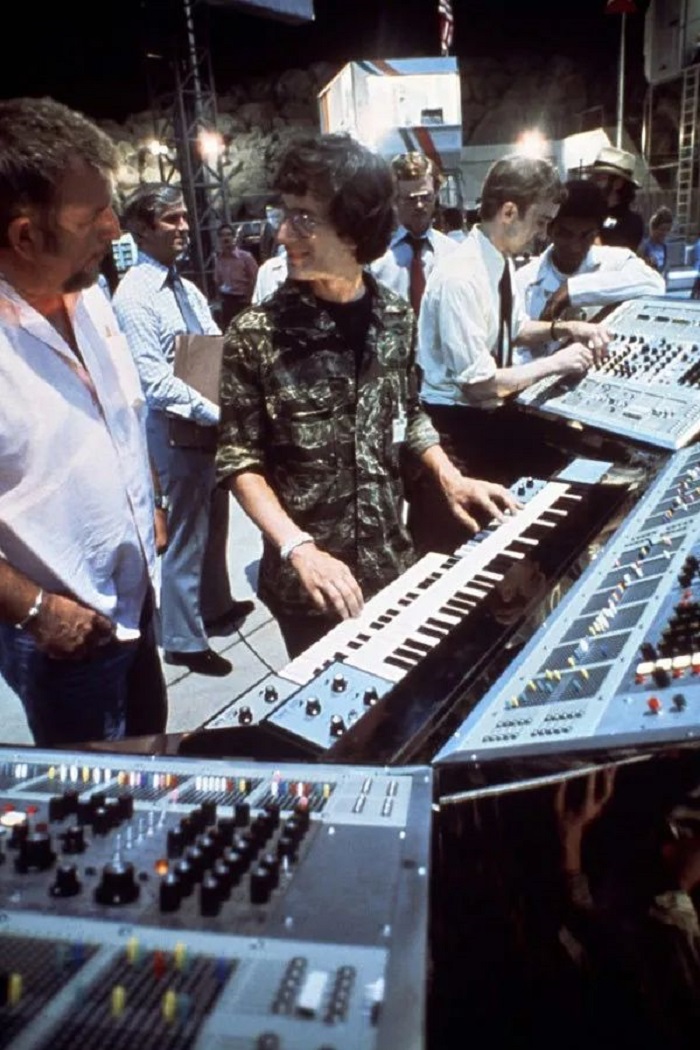

斯皮格伯格(中)在《第三类接触》拍摄片场

1975年《大白鲨》上映,斯皮尔伯格一炮而红。1976年5月,因为筹拍《大白鲨》推迟了两年的《第三类接触》终于开拍。斯皮尔伯格的剧组遭遇了层出不穷的技术和经费问题,美国空军和海军都拒绝协助影片拍摄,在阿拉巴马拍摄期间摄影棚还惨遭雷击损毁过半……就这样,影片的预算一加再加,最终定格在1940万美元。

斯皮尔伯格(中)在《第三类接触》拍摄现场

剧情介绍

《第三类接触》的故事采取多线发展的结构:科研员克劳德和大卫在索诺兰沙漠中发现了失踪的二战飞机,飞机完好如初飞行员却不见所踪;在印第安纳波利斯,空管中心报告两架班机离奇失踪;曼西市的一个3岁小男孩被自动运行的玩具带出了家门,母亲在后面紧追不舍;在一次大范围停电事故中,电力公司巡查员罗伊发现了不明飞行物,之后他就像中了邪一样开始痴迷UFO,这让他的家人惊恐不已。

在种种怪事之后,世界各地的UFO目击事件一下子频繁起来。科研专家接收到了来自太空的信号,信号直指怀俄明州魔鬼塔国家纪念碑。军方疏散了当地居民,大量UFO如约而至,多年来神秘失踪的人重返地球……在一次气氛友好的“第三类接触”后,外星人的飞碟消失在夜空中。

《第三类接触》和以往套路化的UFO电影完全不同,没有人类和外星人的星际大战,没有飞碟上的解剖实验,也没有奇奇怪怪的外星怪兽,但斯皮尔伯格却成就影史上最成功的UFO题材科幻电影之一。

《第三类接触》获得第50届奥斯卡8项提名,最终获得最佳摄影奖和特别成就奖。美国戏剧学院在1998年将《第三类接触》列入美国影史100大名单中,排名第64位。此片也因为它“文化上、历史上、美学上”的重要价值,被美国国家电影保护局列为典藏。

作为一部拍摄于上世纪70年代的科幻片,《第三类接触》中的特效技术虽然远不如今天先进,但这些画面给人们心灵带来的巨大冲击。影片中关于UFO的片段气势宏伟,飞碟降落地球的经典一幕,那种令人震撼的感受,即便是现在最新的CG技术也很难重现。当时斯皮尔伯格用了许多创意十足的“土办法”来炮制这些特效镜头,比如在温水中挤入白颜料拍出了汹涌翻滚的云层,沙尘暴则是工作人员在巨型风扇前徒手撒沙拍成的,最后完成的画面之逼真,让人叹为观止。

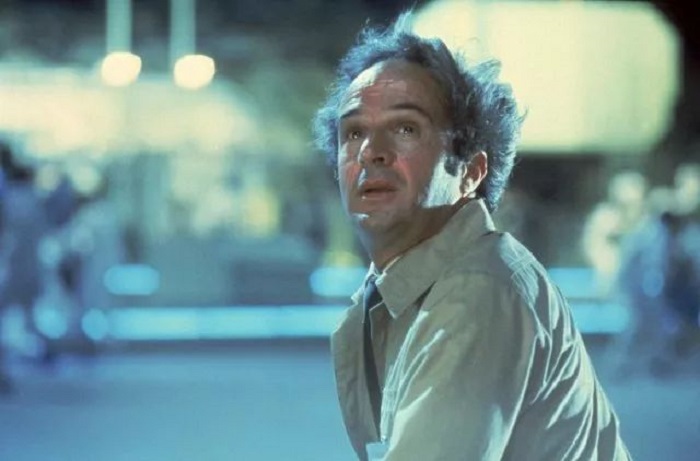

另外值得一提的是,在片中扮演科研员克劳德·拉康姆的演员名叫弗朗索瓦·特吕弗——没错,就是那个拍过《四百击》的法国新浪潮大师特吕弗。他经常以演员身份出现在自己的电影中,但《第三类接触》是他为数不多出演他人导演的作品。

弗朗索瓦·特吕弗饰演克劳德·拉康姆

在本届上海国际电影节上,《第三类接触》将以4K修复的全新面貌亮相,与上海的观众见面。如果你想在大银幕前体验最纯粹最震撼的UFO降临瞬间,一定不要错过这次机会!