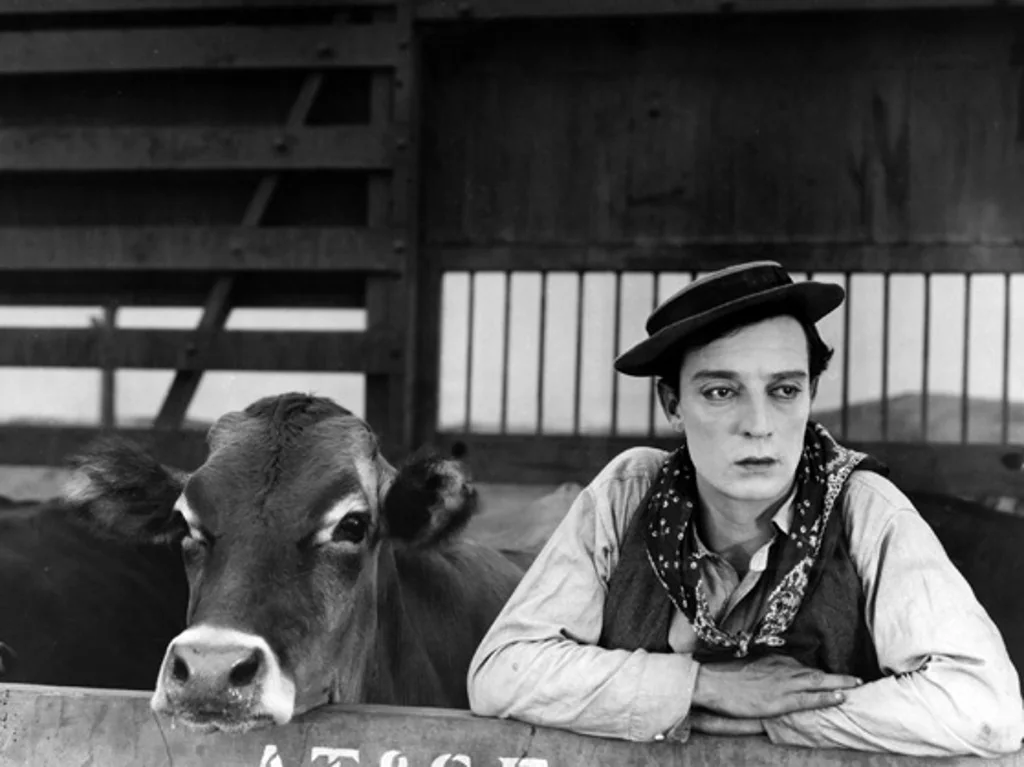

向大师致敬|巴斯特·基顿,与电影同龄的“冷面笑匠”

今年是世界电影诞生130周年,也恰好是巴斯特·基顿诞辰130周年,上海国际电影节向这位电影大师致敬,特别设立了“冷面笑匠巴斯特·基顿”单元,精心挑选了他创作生涯中11部极具代表性的作品,以及1部关于他的纪录片,让观众得以在大银幕上感受这位喜剧大师的独特魅力。

本单元放映片单如下:

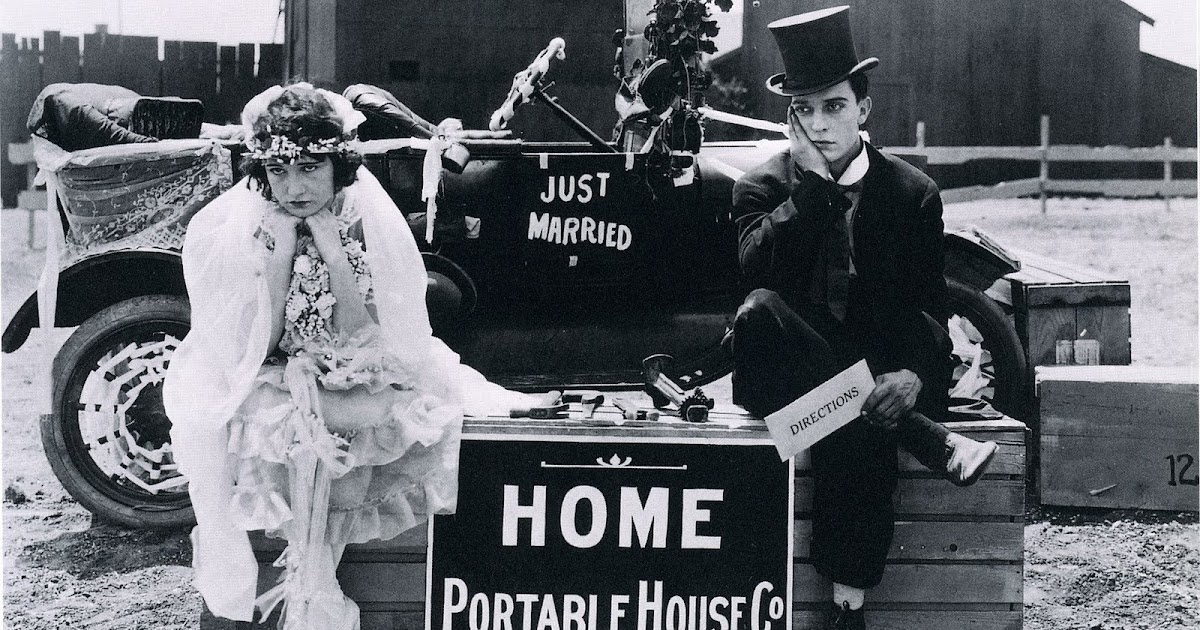

一周(1920)

ONE WEEK(短片)

导演/Director:

爱德华·克莱因/Edward F. Cline

看点:

一炮而红的经典,出道即巅峰

这是基顿第一部公开发行的短片。一对新婚夫妇收到组装房屋的礼物,因情敌篡改说明书,最后建出一栋后现代的“灾难房”——旋转屋、错位门窗、铁轨惊魂,每一块木板都成了笑料的催化剂。基顿以杂耍演员的身体掌控力,在倒塌的墙面间精准穿行,让观众与角色一同体验荒诞的生存艺术。他以机械装置与肢体喜剧的完美融合,奠定其“道具魔术师”的地位。影片中的一幕颇具先锋性:新婚妻子洗澡时肥皂滑落,情急之下,她直接用手遮住摄影机镜头,以“遮挡”自己为未穿衣物的身体。这一镜头仿佛打破了“第四面墙”,使观众获得在那个年代前所未有的互动性的体验。而这也显示出基顿对于电影媒介本质的思考。此外,片中那座建在巨型转盘上的旋转屋,后来也成为了影史经典场景,被成龙在《A计划》中致敬。

暗号 4K(1921)

THE HIGH SIGN 4K(短片)

导演/Director:

爱德华·克莱因/Edward F. Cline

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

基顿的真正首作

《暗号》是基顿自组公司后的首部作品,因其不够满意,被推迟上映。本片能一睹基顿对空间调度的探索和机关设计的爱好。片中,基顿饰演的流浪汉被推下火车至小镇,为求生混入射击场练枪法,却意外卷入黑帮绑架富商的人的阴谋,被迫充当双重身份——既是富商的保镖,又是黑帮的“暗号”执行人。基顿凭借“子弹穿裆”、“楼梯机关连环摔”等极限调度,将射击场变为机械陷阱与肢体喜剧的试验场。虽然《暗号》笑料不断,但依旧是电影理论家汤姆·甘宁所认为的“吸引力电影”,利用杂耍技巧和特效摄影手法来吸引观众。此后,基顿逐渐转向叙事性电影创作,更注重人物刻画和谋篇布局。

船(1921)

THE BOAT(短片)

导演/Director:

爱德华·克莱因/Edward F. Cline

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

“灾难喜剧”的教科书

基顿饰演憨直船匠,为带家人出海,打造巨型木船“达芬诺”。然而却因船体尺寸卡在地下室门框,拖拽时扯塌了半座房屋。出海之后,木船遭遇散架沉没。在整顿修复之后,他继续与家人驾破船冒险,又遭遇船舱漏水、引擎失控和暴风雨等连环灾难,一家人在船上惊险求生。影片展现了基顿对于喜剧节奏和动作场面的精准把控,堪称默片时代“灾难喜剧”的教科书。

替罪羊(1921)

THE GOAT(短片)

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

马尔科姆·圣克莱尔/Malcolm St. Clair

看点:

一场因面包引发的“全城追杀”与逃亡

饥肠辘辘的流浪汉因一块面包卷入离奇冤案——照相馆内杀人犯调包照片,让他成了通缉令上的“头号恶棍”。基顿饰演的流浪汉被警察追至跳火车、钻下水道,甚至扮成雕像躲避搜捕,全程肢体语言如精密发条。片中“通缉令贴满全城”的黑色幽默,预演了卡夫卡式困境;火车顶跳跃、屋顶滑梯逃生等特技,将逃亡变成杂耍狂欢。影片将喜剧动作融入荒诞情节,追逐戏精彩,节奏把控炉火纯青,还诞生了基顿经典的 “铁窗泪”造型。

剧院 4K(1921)

THE PLAY HOUSE 4K(短片)

导演/Director:

爱德华·克莱因/Edward F. Cline

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

且看基顿如何一人分饰多角

影片开场,观众便被带入一场荒诞的剧场梦境之中。舞台上,基顿仿佛施展多重影分身之术,一人分饰所有角色。然而,这如梦似幻的一切,实则是舞台中央酣睡小场工的梦境。小场工被唤醒后,眼神迷茫,依旧游离在梦境与现实交织的混沌之中。随着正式演出的开启,现场状况频出。小场工为了应对突发情况,一会儿要扮成猴子,一会儿又得乔装成士兵,与此同时,还要躲避大个子的追逐,整个晚上都在疲于奔命。基顿在此片中展现了早期电影技术的先锋实验性探索:通过多重曝光与剪辑技巧,他在同一画面中呈现多个“自己”,使本片具有了一种超现实主义风格。

航海家(1924)

THE NAVIGATOR

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

唐纳德·克里斯普/Donald Crisp

看点:

基顿自认为最喜欢的作品

富家公子罗洛向邻居贝茜求婚惨遭拒绝,心灰意冷之下决定独自前往夏威夷。机缘巧合,他误上了“航海家号”,而这艘船的主人竟是贝茜的父亲。在船上,罗洛和贝茜阴差阳错被困一处,由此开启了一连串荒诞又趣味横生的海上冒险之旅。影片以一艘历史名舰为原型,基顿更以“无替身”原则挑战极限:穿30公斤潜水服沉海补船、与土著搏斗时被真火包围……该片成为基顿电影生涯中商业成绩最为突出的作品,也是他时常提及的心头好。

福尔摩斯二世 4K(1924)

SHERLOCK JR. 4K

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

默片时代的“盗梦空间”

基顿扮演一位沉迷侦探小说的乡村影院放映员,因被情敌构陷偷窃,百口莫辩,惨遭女友驱逐。心碎之际,他透过放映机闯入银幕,化身“福尔摩斯二世”,在电影世界中破解钻石失窃案、飞车追凶、与暴徒斗智,甚至以台球炸弹逆转危局。在影片中,基顿展现了一段令人拍案叫绝的蒙太奇,当他跃入银幕时身体“卡帧”悬停,场景随剪辑无缝切换:从沙漠瞬移至雪山再坠入狮笼……这一系列让人眼花缭乱的转场镜头,让人不禁感慨:原来默片时代就有了“瞬息全宇宙”。基顿以双重曝光与剪辑魔术,让主角在银幕内外穿行如幽灵,开创“戏中戏”叙事先河。

七次机会 4K(1925)

SEVEN CHANCES 4K

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

全城新娘大逃杀

商人香农深陷破产危机,就在这时,他得知已故祖父给他留下了巨额财产,唯有在27岁生日当晚七点前结婚方可继承。无奈之下,香农只好开启一场荒诞至极的“新娘大搜捕”行动。征婚启事一发布,白衣新娘如雪崩般席卷教堂,而香农则在逃亡中狼狈求生。虽然“时间倒计时”现在看来是个老梗,但基顿玩得花样繁多,令人目不暇接:前半段细腻刻画主角的羞怯与窘迫,后半段则以“新娘军团”的追逐戏掀起动作狂潮。基顿本人虽不看好此片,但它仍被视为是基顿的集大成之作。影片表面上是一则荒诞的征婚闹剧,实则暗藏对金钱与制度的讽刺。在揭示金钱对人性的扭曲之上,基顿透出对现代社会的寓言式批判,发人深省。

西行 4K(1925)

GO WEST 4K

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

看点:

冷面笑匠独闯西部荒原对牛弹琴

失业青年“幸运小子”一头扎进西部荒原,与一头母牛结成命运同盟。为拯救濒临破产的牧场,他被迫化身“牛仔哲学家”:用琴声驯服牛群、以面粉袋伪装死神吓退劫匪,甚至与牛共舞穿越峡谷。基顿罕见地收敛了招牌式密集动作,转而以微妙挑眉、呆滞凝望等微表情演绎人与动物的荒诞羁绊。他依旧坚持“无替身”原则,亲自完成了不少滑稽且危险的动作设计,其中与牛共舞一幕尤为经典。在影片中,他用手提高嘴角强迫自己微笑,是对丽莲·吉许在《残花泪》中表演的致敬。多年后,这一动作也被周星驰在《唐伯虎点秋香》中复刻,以同样的动作向他致敬,成为默片记忆的回响。

将军号 4K(1926)

THE GENERAL 4K

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

克莱德·布鲁克曼/Clyde Bruckman

看点:

奥逊·威尔斯和昆汀的最爱

美国南北战争时期,火车司机约翰尼一心参军却被军方拒绝。祸不单行,北方军队抢走了他视若珍宝的火车“将军号”,还掳走了他的未婚妻。约翰尼单枪匹马展开追击,从夺车、救人到传递军情,全程以冷面应对枪林弹雨与机械陷阱。本片将爱情、战争、冒险与喜剧熔于一炉:火车追逐戏如精密齿轮般咬合,约翰尼在飞驰的车顶跳跃、徒手撬铁轨、甚至用木柴炮弹反击敌军,动作设计既惊险又荒诞。本片被奥逊·威尔斯评价为“喜剧电影史上的最高成就”,被昆汀认为是最伟大的动作片。

船长二世 4K(1928)

STEAMBOAT BILL, JR. 4K

导演/Director:

巴斯特·基顿/Buster Keaton

查尔斯·赖斯纳/Charles Reisner

看点:

被模仿最多次的名场面之一

该片是基顿进入米高梅之前独立创作的最后一部电影。主人公比尔与多年未见的船长父亲重逢,却因身材矮小让父亲颇感失望。与此同时,比尔的情感关系也面临危机,女友的父亲竟是自己父亲的死对头。一场飓风突如其来,港口险象环生。比尔最终证明了自己的勇气和能力,赢得了父亲的认可,化解了两家之间的恩怨,与女友幸福地走到了一起。影片将喜剧元素与冒险情节巧妙融合,既有滑稽的肢体喜剧,又有紧张刺激的追逐和救援场景,影片中飓风灾难的宏大场景,也成为基顿想象力和创造力的舞台。倒下的墙和完好无损的基顿,造就了被后世不断模仿的名场面。

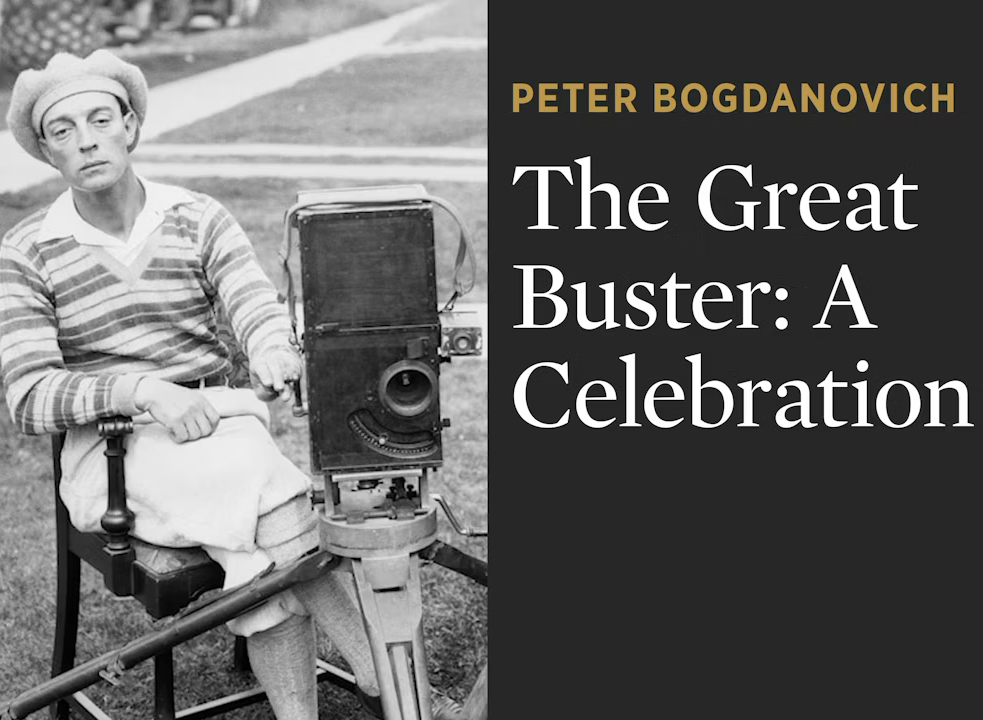

了不起的巴斯特(2018)

THE GREAT BUSTER: A CELEBRATION

导演/Director:

彼得·博格丹诺维奇/Peter Bogdanovich

看点:

一部片了解巴斯特·基顿的一生

纪录片以“冷面笑匠”巴斯特·基顿的传奇生涯为轴,串联起默片时代的辉煌与个体命运的跌宕,还原了一位被时代遗忘的天才如何定义电影。知名导演彼得·博格丹诺维奇深入基顿的创作档案,挖掘了大量未公开的幕后影像与手稿,并通过与昆汀·塔伦蒂诺、沃纳·赫尔佐格等当代电影人的深度访谈,揭示基顿如何以精准的肢体调度、机械装置与冷面美学重塑电影语言。影片前半段以编年史形式回溯基顿的杂耍童年、一战经历及默片黄金时代,后半段则聚焦其1923-1928年的十部巅峰长片,剖析其“动作芭蕾”般的喜剧哲学。

巴斯特·基顿:将不朽喜剧作品搬上大银幕

本文参考:

1.《巴斯特·基顿》作者: [美] 达娜·史蒂文斯 出版社: 上海人民出版社

2.Keaton.Buster, Dan Callahan, Senses of Cinema

注:如遇片目变动,请以实际排片为准。

SIFF还将推出组合钥匙扣、磁吸手机支架等主题衍生品,敬请期待。

上海国际电影节“向大师致敬单元”联合上海人民出版社向影迷特别献礼。欢迎在本文留言区分享你对基顿电影创作和喜剧风格的理解,我们将精选五位读者,赠送《巴斯特·基顿——电影的黎明》一本!

《巴斯特·基顿——电影的黎明》是一部关于无声电影时代喜剧大师巴斯特·基顿的权威传记,详述基顿从杂耍童星到默片巨匠的创作人生。基顿以缄默的面容与丰富的肢体语言定义喜剧新形态,他的作品映照出20世纪上半叶独特的社会图景与文化变迁。值此基顿130周年诞辰之际,邀你翻开此书,重新走进属于基顿的默片宇宙。

欢迎持续关注我们,第一时间掌握2025年第二十七届上海国际电影节相关资讯。