SIFF SCREENING|德国电影史的一段速写(后篇)

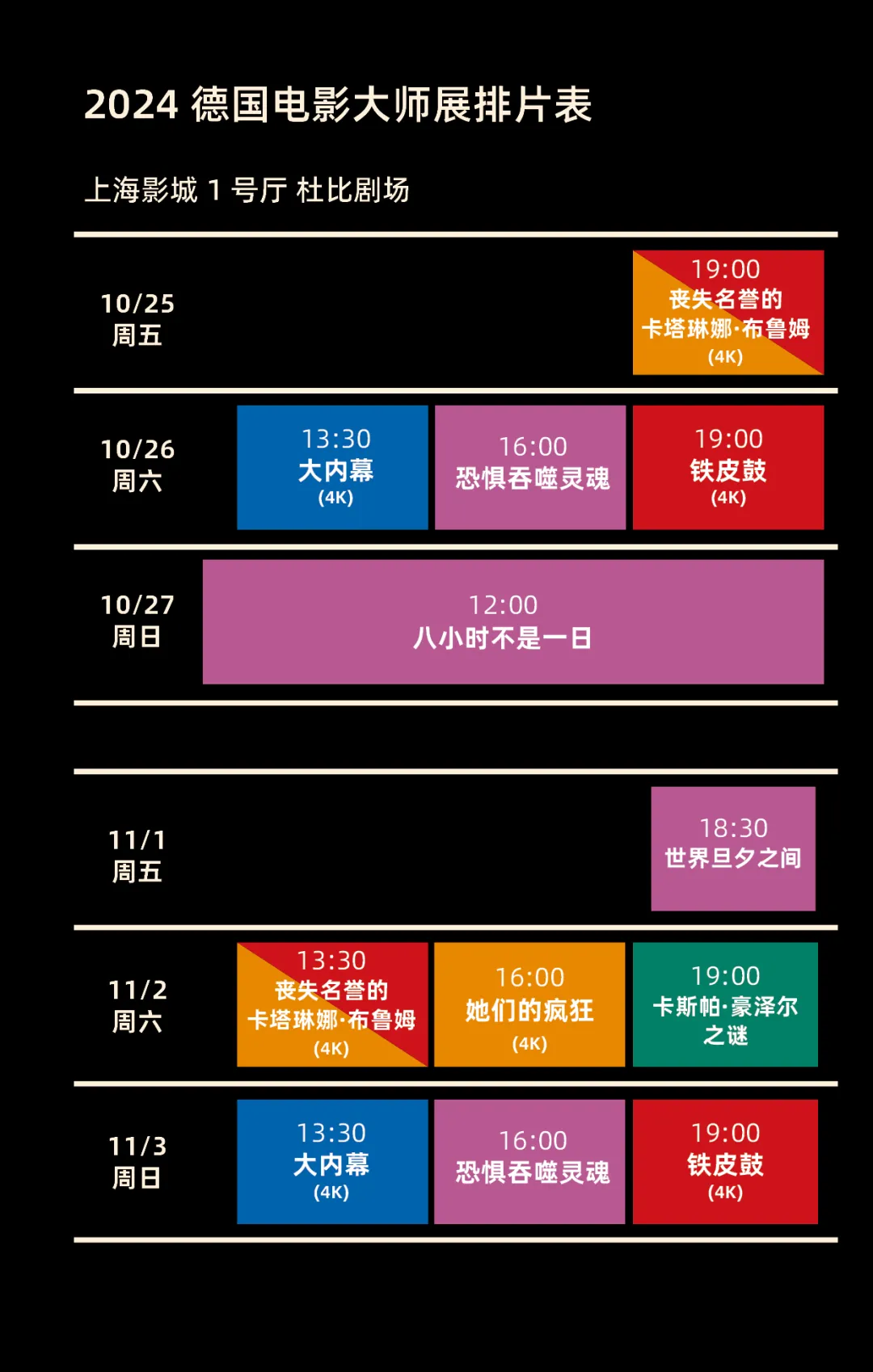

由上海市电影局指导,上海国际影视节中心特别策划的“德国电影大师展”将在沪放映五位德国电影大师的八部影片,于10月25、26、27日和11月1、2、3日两个周末在上海影城与观众见面,目前已在全平台开放售票,同时也已推出影展选片指南供影迷朋友们参考。

昨天发布了特邀影评人肥内为此次影展所撰的长文德国电影史的一段速写(前篇),今天为大家带来后篇。全文将同步收录在本次影展手册中,手册可凭影展票根在放映影院领取(数量有限,先到先得)。10月30日肥内还将为大家带来一场学术讲座,继续围绕新德国电影的话题,在本文基础上进行拓展和深入解读。活动及报名信息详见下文。

德国电影史的一段速写

后篇:曾经的危机与后来的转机

骨子里的表现主义

斯特劳布跟西贝尔伯格的做法像是唤起了德国电影早年的情况:正当意大利布置华丽场景、美国动员千人制作巨大布景、北欧人善用地景优势之时,德国影人索性与跨界艺术家拍出几乎难以复制的表现主义力作《卡里加里医生的小屋》(Das Cabinet des Dr. Caligari,1920,尽管通用译名是将“Dr.”翻译成“博士”,但就影片内容来看,称卡里加里为博士的,是片中那位有精神病的叙述者,所以翻成医生还是博士就端看观众怎么定位自己了)。

《卡里加里医生的小屋》舞美制造的惊人效果

尽管表现主义艺术在绘画、戏剧、音乐、文学等领域,在法、德、奥地利乃至北欧与俄罗斯都有,不过在电影领域中,它似乎是刻在德国影人骨子里的。

举例来说,茂瑙在他的《诺斯费拉图》(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens,1922)拍了几只老鼠,象征性地表现出吸血鬼船的恐怖性。到了赫尔佐格手上(Nosferatu: Phantom der Nacht,1979)就成了满街跑的群鼠了。

两版《诺斯费拉图》里的鼠辈

左,茂瑙;右,赫尔佐格

这种“数大便是美”的美学理念,也充分表现在召唤民族意识的作品上,这就是导演莱妮‧里芬斯塔尔在《意志的胜利》(Triumph des Willens,1935)里头惯用的方式,而效果之好也让她在战后备受责难且长年无法再拍摄影片──直到晚年才拍了部人畜无害的海底纪录片。

不难想像为何当时的德国政府认为拍过《尼伯龙根》(Die Nibelungen: Siegfried,1924)与《大都会》(1927)的弗里兹‧朗是最能胜任宣传电影的导演。然后,按朗的说法,他与戈培尔(Paul Joseph Goebbels,纳粹德国时期政治人物)洽谈当晚就连夜离开德国(其实不然),辗转先去了法国(拍了一部奇幻影片《利力姆》,1934)后便去了美国。

朗的两部表现主义力作

左,《尼伯龙根:西格弗里德之死》;

右,《大都会》

也许是命运之神眷顾了朗。在他逃亡美国前不久,十年前被招揽到好莱坞的茂瑙因为一场小车祸丧生,而他的到来像是接替了茂瑙原本该做却没机会做的事。这也能说明为何其他同期来到好莱坞的德国人即使作品质量相当,影响力却都比不上朗。

朗常处理的题材,也是宿命的。战前、战时以及战后这漫长的二十年间,逐渐被阴影占据的画面恰与朗的命题完美契合。就不说他为黑色电影打了底色,但不可否认的是他抹上了更丰厚的色彩,且也让那黑色的存在更具合理性:罪的在场。当然,过往在表现主义中强调的线条以及线条带来的韵律感,也一并被纳入黑色的“视界”中:线条被寓于高反差的光影表现,或,即使是在相对现实主义的情境中,也以繁复的框(门、窗、画框等)与线(墙、摆设、家具等)做出种种的区隔,使画面充满巴洛克式的华丽。

《大内幕》中利用了好莱坞的“肖像热”来“反”肖像

尤有甚者,在朗后期力作(甚至可以说在他美国时期最后的几部片每部都是力作)《大内幕》(1953)里头,甚至还挪用了希区柯克的“卖高分”(MacGuffin,惯译为“麦高芬”,由希区柯克在他的悬念作品中创造出来的概念,用以维系观众好奇心而以心理活动加强剧作张力,考虑到这个手法有利于增加票房魅力,按音与意,译为“卖高分”或许更贴切)技巧,让具象的遗书所载的不可见之抽象性伴随那象征罪之在场的黑,贯串全片。

由于身在美国,朗是必须将自己的风格融入美国美学中,且他还算好的,跟他差不多同时间流亡的马克斯‧奥菲尔斯(Max Ophüls)更惨,除了半被迫在法国工作几年而归化法国籍之外,去了好莱坞失业多年不说,他在好莱坞挂名时还得将姓从“Ophüls”简化为“Opuls”。然而,不讳言的,融入美国元素无疑是一种有效的折衷办法。

出走的决心

早在“奥伯豪森宣言”中宣示者们也清楚预视到了:“我们将集体承担经济风险”。但凡有开创性与前瞻性的尝试,也必然要冒这类风险。且不只德国青年导演们,法国新浪潮在短短三、四年内退潮,无疑也是不敌票房失利这样无能为力的现实。

只不过,法斯宾德在1977年鉴于对德国电影市场的失望而声明要出走之前,他却已经因为接触前辈道格拉斯‧塞克作品大受震惊,且随后也结识了塞克,彻底改变他的拍片走向。从他六十年代那些方向不甚明确的作品(有后设性极强的,也有犯罪类型的,等等,以致于让人不禁怀疑他密集拍片的节奏是否是藉此不断寻找、调整自己),转向更彻底的通俗剧。

即使1970年就已经被塞克作品震撼,不过影响力应该是慢慢浮现的。我们不妨比较一下1972年的《柏蒂娜的苦泪》(Die bitteren Tränen der Petra von Kant)和1974年的《恐惧吞噬灵魂》,两部片都能称为通俗剧,但前者还紧抓着布景中的调度资源,进行舞台化的动作设计,后者降低了场景的殊异化,以求调度上看起来更为灵活甚至松弛的意味。

左:《柏蒂娜的苦泪》;右,《恐惧吞噬灵魂》

事实上,在这两部相隔两年的作品之间,法斯宾德还拍了好几部作品,产量之大甚至也很难区分这些作品的先后次序,其中最值得一提的是五集的电视片《八小时不是一天》(1972)与科幻片《世界旦夕之间》(1973)。前者每一集都超过100分钟,相当于一口气看了五部法斯宾德,由于总时长够长,且处理的人物并不繁多,让导演可以慢下来处理每一个人物、每一场戏。这绝对有利于他发展更精致的室内剧形式,而后者尽管是科幻片,却被放在一种日常的情境之中——串联到虚拟世界的装置简直是一顶全罩式安全帽!――这也更好回应命题:人是否本来就生活在一个被虚拟的矩阵世界?

《世界旦夕之间》两景

法斯宾德的镜子:人物在照见谁?

如果借用塞克“手帕电影”(观众会泪湿手帕)的内核将《深锁春光一院愁》(1955)换装为《恐惧吞噬灵魂》也无法吸引观众,法斯宾德的气愤是有道理的。只是过于操劳的他不幸早逝,来不及出走。

对施隆多夫来说,他采取的策略就是加大电影手法的力度与密度。《铁皮鼓》小说本身的超现实性恰是最合适的文本。果不其然,那位“拒绝长大”又拥有超能力的孩子敲响的鼓声,在片中能消弭法西斯的戾气,同时也征服了戛纳,为施隆多夫争得一座金棕榈,并加快他出走的步调。出走后的他也似乎对自己的改编功力更加自信:法语发音的《斯万的爱情》(Un amour de Swann,1984)还算是捕捉到普鲁斯特的神韵,虽说真正起作用的仍是场面调度的硬功底(看看斯万质问奥黛特一场戏);而英语发音的《推销员之死》(Death of a Salesman,1985)则可说是一次成功的“舞台戏剧片”的展示,像是对同时代也转向与戏剧做更紧密结合的雷乃做出的呼应。

文德斯与赫尔佐格也许是一枚铜板的两面。前者常给主人公营造有限的视野(《爱丽丝城市漫游记》或《公路之王》的车),后者则给主人公一望无际的风光(《阿基尔,上帝的愤怒》的竹筏或《陆上行舟》的船)。前者常着眼于一般小人物困境(守门员或流浪者),后者则处理常异于常人者的困惑(前述两部作品中偏执的狂人,都是由克劳斯‧金斯基扮演)。而两人都很喜欢旅程。

赫尔佐格的人物往往善用身体,去力行。这跟他本人有关,大家都知道关于他的一则传奇:为了去巴黎探望戮力推广德国电影的学者洛特‧艾斯纳,赫尔佐格从慕尼黑步行去巴黎看她(这段路程的日记后来以《冰雪纪行》为题出版了)。但当他的人物开始思考,往往是穿过语言迷宫、直指事物本质。只是,他们也不是寻常人:《卡斯帕‧豪泽尔之谜》(1974)里的卡斯帕就是这样的一个人,长年与世隔绝后,在成人的形态开始学习人的文明,当他开始略能掌握语言时,每每提问都是对逻辑与道理的挑战。而由卡斯帕的饰演者布鲁诺‧斯列斯坦扮演的史楚锡(1977年的《史楚锡流浪记》),像是卡斯帕在平行宇宙的另一个身份,虽说史楚锡是“正常人”,这位流浪艺人在怀揣著淘金梦在美国的旅程中逐渐“失常”。

《史楚锡流浪记》令人心碎的结尾

至于迷恋摇滚乐的文德斯,总算以刻画迷失在亲情荒漠主人公的《巴黎德州》(1984)启发了摇滚乐队U2创作了他们最著名的《约书亚树》专辑,而后者又反过来滋润了文德斯发想“天使”电影1987年的《柏林苍穹下》与1993年的《咫尺天涯》,乃至为纪念电影百岁而拍摄的《里斯本的故事》(1994)。

《里斯本的故事》中录音师检查失踪导演留下的胶片素材

然而,就像战前流失的人才,来不及为德国电影在声音表现上做出更多贡献(幸好还有斯登堡的《蓝天使》、巴布斯特的《三便士歌剧》以及朗的《M就是凶手》),八十年代的德国电影是否也出现了断层?就像爱德嘉‧莱兹在他第一部长片《餐桌时光》(Mahlzeiten,1967)一场男女主角在郊外草堆的调情,极应景地配上拉威尔的钢琴协奏曲,或说他早期短片《一座歌剧院的命运》(Schicksal einer Oper, 1958)里音乐和画面如何相映成趣,他的创作活动基本在整个八十年代停滞了。

两个倒影:左,里芬斯塔尔《奥林匹克》(1938);

右,莱兹《一座歌剧院的命运》(1958)

会不会正是这些关键时刻,德国影人的缺席,也因为音乐一直都是德国人自豪的遗产,从而形成了什么情结,所以新千年的法提赫‧阿金也爱用音乐(2000年的《在七月》、2004年的《勇往直前》等等),而克里斯蒂安‧佩措尔德则不断开创适合他玩声音实验的题材(2007年的《耶拉》、2018年的《过境》、2020年的《温蒂妮》等等)?如果这未了的心愿还会催生更多新颖的实践,对影迷来说也是惋惜中的一抹宽慰吧。

本文作者:肥内

电影文字修行者,钻研电影的形式美学,特别喜欢讲课。

【活动招募】

想了解更多关于新德国电影的缘起、历程与当代传承?想知道大师之间有何关联,他们曾受到怎样的影响,并如何影响了德国电影的演变和发展?

10月30日将特别邀请影评人肥内进行一场学术讲座,他将继续围绕新德国电影的话题,并配合丰富的影像段落进行现场拉片讲解。活动地点及报名信息详见下文。

参与活动的观众将会获得惊喜礼品一份,详情及预约方式请扫描下方二维码:

限时特调咖啡-八小时

本次影展期间,朵云书院·戏剧店二楼C-Cafe将推出限时特调咖啡“八小时”,欢迎影迷朋友们到店品尝。

肉桂的辛香带来时光的醇厚

雪梨的清甜沁人心脾

一口温热

宛如法斯宾德的巨作

《八小时不是一日》

将温暖传递给无数家庭

“八小时”特调穿越时空

品味生活中的喜悦与激荡

另外,10月25日至11月3日影展期间,凭本次德国电影大师展的观影票根在朵云书院·戏剧店任意消费,即可享受九折优惠。(不可与其他优惠同享)

本次影展中《八小时不是一日》和《世界旦夕之间》两部影片时长较长,因此两场放映将特别安排「场间休息」时间,放映安排如下:

10月27日(周日)

《八小时不是一日》

第一集(1h42m)12:00开映

第二集(1h40m)14:00

第三集(1h33m)16:00

第四集(1h30m)18:45

第五集(1h30m)20:35

(预计22:05散场)

11月1日(周五)

《世界旦夕之间》

上集(1h46m) 18:30开映

下集(1h48m) 20:30

(预计22:18散场)

衍生品贩售

此次影展还特别推出了一系列衍生品,影展海报、票夹、冰箱贴、便签本、帆布袋、T恤衫等系列周边已在SIFF文创产品店官方小程序进行预售,获得了影迷的热情追捧。影展期间,衍生品也将在上海影城SHO1楼天幕处同步现场发售。更有衍生品和电影票满赠活动惊喜掉落,详情可询问现场工作人员。

上海国际电影节

SIFF SCREENING

上海国际电影节打造的日常影展品牌“SIFF SCREENING”,延展电影节满足观众文艺需求的功能,为观众提供更丰富、多元化的电影内容,带来更具参与性的观影氛围。