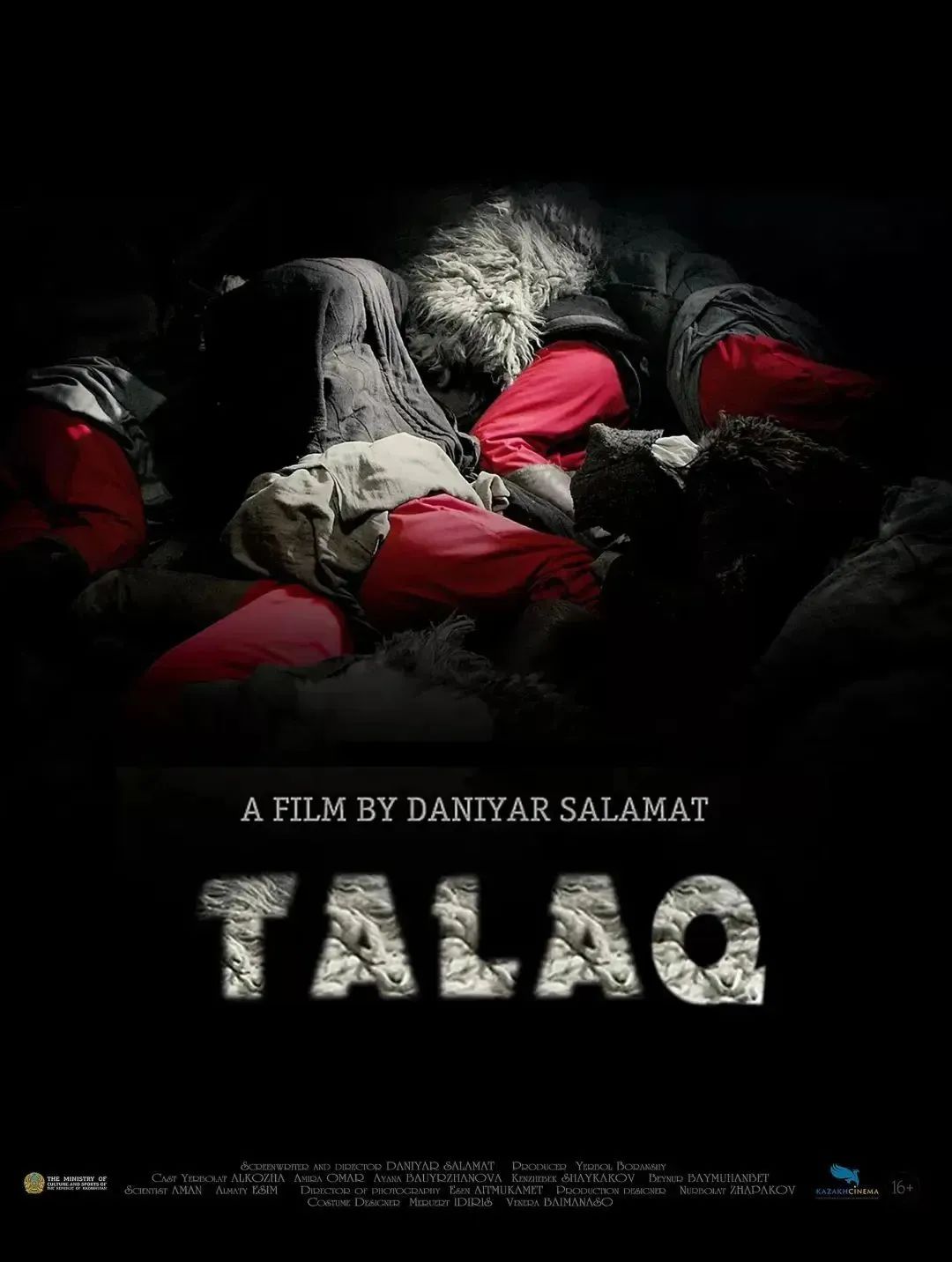

影评精选|《离婚》:哈萨克斯坦的一首历史寓言之歌

在刚刚结束的第二十六届上海国际电影节上,由哈萨克斯坦导演达尼亚尔·萨拉玛特执导的电影《离婚》获得最佳影片以及最佳女主两项殊荣,成为本届电影节的最大赢家。这部影片的成功,成为继《卡拉塔斯的瘟疫》《小家伙》《黄猫》等哈国影片获得国际大奖后的又一胜利,是哈萨克斯坦艺术电影“走出去”的一次最新实践。

然而,在某种程度上,这又是一部“黑马”电影,因为这两个奖项与普通观众的预期实际上是有所偏差的,在同是入围的影片中,《一间自己的浴室》《生活在两个世界》等影片可能更符合普通观众的期待。因此,这部影片能获得评委会的青睐,在某种意义上,或许恰是我们破解此影片的一个“密钥”。

这部影片讲述的故事,发生在上世纪二十年代中期,草原上普通的哈萨克族人萨里姆萨克因在反对一夫多妻制的戏剧中反串女性而被妻子嫌弃有辱家门。他在争吵中无意地说出“Talaq”,根据当地的宗教传统,只要丈夫对着妻子连说三遍“Talaq”,就意味着离婚。从来没想过离开妻子的萨里姆萨克到处祈求解决办法,妻子却在“妇女解放”的流行口号影响下萌生离婚之心。不过,离家的妻子并未获得想象中的幸福,她被抛弃后身患重病,与所有的母亲一样,她希望在临死前想看到自己的房子和孩子……

通过这一描述,我们可以看到,在故事层面,这是一个“妻子离家又返家”的简单故事,这与中国曾经讲述过的“妻子的悔恨”之类的故事没什么差别,可以说,在这一层面上,这部影片并无新意。然而,一旦将其故事放置于叙述层面,或者说,一旦将其“叙述机制”凸显,这部影片竟显示出一种“延后效应”的强大力量,而这种力量,则正是近年来哈萨克斯坦所倡导的“游击队电影”理念的又一次佐证。其“叙述机制”表现为:

一、叙事二元对立模式的历史现实化。二元对立模式,属于传统的叙事冲突模式,但在哈萨克斯坦的新近电影运动中,这一模式却被赋予了特殊的现实任务,那就是为哈萨克斯坦的民族与国家认同而努力。在这部电影中,“离婚”作为一个现代命题,被投放到了哈萨克斯坦的历史传统之中,现代/传统首先构成了一组二元对立。不过有意思的是,这一现代性的到来,并非是一种文化的自然进入,而是来自于一种自上而下的“政治”下达。这一突然的强势降临,仿佛是一把利刃,扎向了草原的“心脏”,给草原带来了巨大的灾害——草原既定秩序的崩坏。不过,导演的用意并非仅仅在于展现这种危害,而是聚焦于展现新的权力是如何通过这一命令而得到进一步强化的(影片中,新的命令破坏了原有的解决之道,从而迫使无助的人被迫向权力低头)。由此,创作者将批判的矛头直接对准了曾经的历史主体。然而,如果仅仅认为这部影片是旨在批判,则大大降低了这一影片的现实价值与意义,因为影片的后半段,借助于“效果/后果”这一新的二元对立,将一种历史的现实化引向了意义的更深处。影片中女主人公的离家,是所谓的“女性自由”的效果呈现,但是,女性的不屈从与抗争,而终至被抛弃,则通过男主人公的寻找,给予了侧面表达。而这一叙事上的侧面表达,却恰是主题上的正面深化。即通过一种“结果”的呈现——女主人公的坚守与抗争——在某种意义上,赋予了哈萨克斯坦一种主体形象化。哈萨克斯坦与前历史主体的“政治离婚”,恰恰构成了哈萨克斯坦的一种“自我认知与确立”,这也正是结尾处女主人公临死前回家的意义之所在。在评委会的颁奖词中有这么一段话:“在那片寒冷而贫瘠的土地上,我们通过电影不仅看到了女演员(奥玛洛娃·阿米拉)的精湛演技,也触摸到了女性顽强、坚韧的灵魂,聆听到了女性捍卫自身命运所发出的强有力的声音。”而这声音,毫无疑问也是哈萨克斯坦的声音。

二、人物二元对立模式的政治符号化。在这部影片中,令人印象深刻的还有一种基于二元对立模式所建构起来的人物图谱——有枪的人和无枪的人。无枪的人,也就是普通的哈萨克斯坦草原人,被赋予了一种现实主义的人物底色;而有枪的人,则被塑造成了一种“漫画人物”,特别是这片草原上的最高统治者,而这一人物,通过“公共/私人空间”的进一步二元化,得到了更为深入的刻画。而普通女性人物,创作者也给予了一种“二元对立”的深化——穿红色底裤的女人和没穿红色底裤的女人。穿红色底裤的女人终被红色所污染并被献祭,而没穿红色底裤的女人——女主人公——则通过一次“净身”的验证,给予了其一种“纯洁”的象征化征用。

三、景观二元对立模式的图景政治化。景观表达以及景观政治化,是这部电影的基本设置,也是近年来哈萨克斯坦电影的一大显著特征。而哈萨克斯坦电影导演们之所以热衷于此,一个突出的原因在于,景观是政治、文化的自然产物,是影像表达的一种最有力的“显在”。在这部影片中,广阔的草原不仅满眼无草,且被厚厚的积雪地覆盖着。而广阔荒凉的白色与单薄鲜亮的红色则构成了景观设计上的一对主要二元对立。在“近”处,是男女主人公被白雪覆盖的矮屋以及门前被染红树干的孤零零的小树;在“远”处,则是俯视的白色草原与仰视的红色旗帜。这一远一近,构成了景观上的一种强有力的反差,它显示了景观的身份属性。而有意思的是,创作者又给予了白色景观和红色景观一种“固定/流动”的二元对立深化。在此,白色景观是固定的,它显示出一种稳定和固有,而红色景观则是“流动”的,它从被仰视的红旗流动到了被俯视的女人的底裤(且被尿浸湿),极其讽喻地回到了影片一开始的“戏中戏”部分,一切的政治,不过是台前幕后随时可以转换的一出戏而已。

由此可以看到,该片既是一部历史的政治寓言(这一部分,被小女孩的祈祷所强化),更是一部勇于追求自我的哈萨克斯坦之歌,它显示了反抗的勇气,也显示了回归自我的勇气。

万传法

上海戏剧学院电影学院教授