影评精选|金爵奖最佳影片《离婚》:人是自我执念的囚徒

雪地中,躺着奄奄一息的妈妈,身边跪着爸爸,抱着尚在襁褓中的弟弟,惊恐又无助。小女孩转身,艰难地走向苍茫的大雪中,跪下:真主啊,我愿用我二十年的寿命,祈求别让妈妈死去。这是女孩在影片中的第三次跪下来向真主祈求。影片戛然而止。

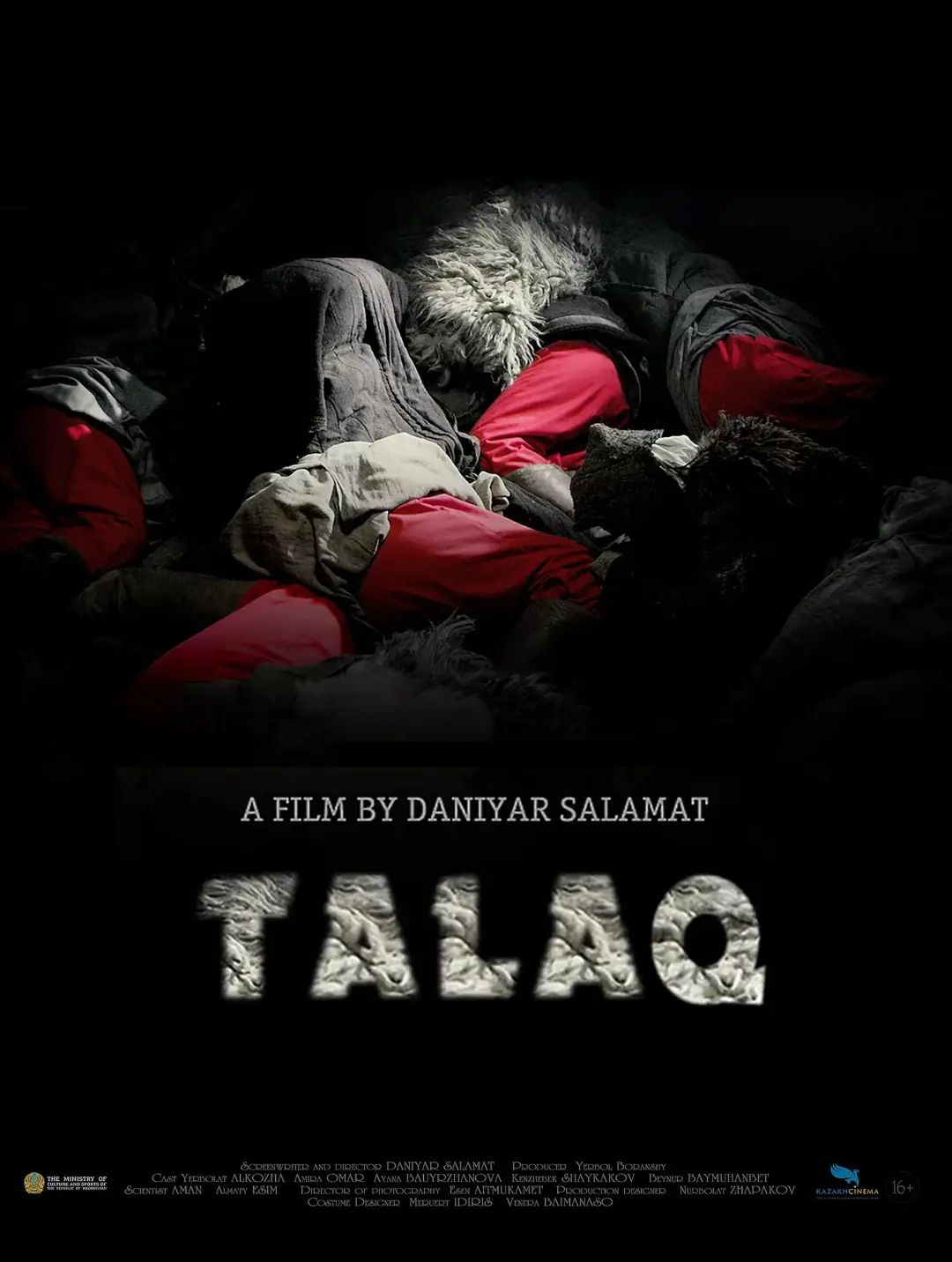

此场景是第二十六届上海国际电影节金爵奖最佳影片,哈萨克斯坦导演达尼亚尔·萨拉马特,呈现给观众的电影《离婚》中的最后一场。影片像一幅深刻细腻的乡野游牧社会画卷,苍凉而沉重,将观众带入了上世纪二十年代中期哈萨克斯坦一个游牧民族家庭的沉浮之中。展示了家庭悲剧的产生、发展与顶点,穿透了文化、宗教和政治三重维度对个体命运的绵延而残酷的影响。

影片开头,普通的游牧民族哈萨克族人萨里姆萨克,在村庄里反对一夫多妻制的戏剧中扮演女性,作为观众的妻子觉得颜面尽失,提早离席而去。回家后,在夫妻俩激烈争吵中丈夫气恼地说出“离婚”,根据当地的宗教传统,只要丈夫对着妻子连说三遍“离婚”,就意味着婚已经离了。到底说了两遍还是三遍夫妻俩已经纠结不清了,却从此撕开了家庭破裂的缺口。

从来没想过离开妻子的萨里姆萨克到处祈求解决办法,并且向妻子解释,自己脱口而出的是反串角色的台词。妻子心里却有了深深的芥蒂,彼时正值苏联“妇女解放”的口号流行之时,宣传男女平等,妇女可以有自主权,“想跟谁过就跟谁过”,从妻子夜晚一直推开企图亲近的丈夫和继而把女儿挡在俩人当中,可以看出妻子心中已非波澜微起。一个传统的哈萨克斯坦女性世世代代都生活在一夫多妻制、没有任何话语权的家庭环境中,突然苏联干部如天神降临,对那些女性说:“你们应该站出来了,你们有一个非常美好的将来,你们有决定权,你们可以决定自己的命运,你们可以名正言顺地希望一夫一妻制。”而结果是一些女性会迷茫、会怀疑,自我身份游移不定。但另一方面,当时哈萨克斯坦的新体制对这些女性新的愿望,并不能够给予很好的保护。

本来是夫妻吵架,关起门来的谁都不知道的事,却闹得四邻皆知,既荒谬又难以理喻。细思却又合理,影片中没有夫妻二人手捧经书拜读和向真主祈求的镜头,但只有七、八岁的女儿的三次跪地向真主祈求,都是有自己的寿命来换,可见其家族宗教信仰的根深蒂固。在丈夫和妻子心里,你知、我知,真主更全知全能。于是有了前文提到的丈夫四处祈求解救方法。可见当时苏联的现代化政策与本土传统信仰之间的激烈冲撞,反映出民族文化在政治大背景下的无奈转型,个体生命对信仰的“执念”与突然植入大脑的新“规训”的无所适从。

妻子有了离婚的念头,外加村里歹人怂恿撺掇,说邻村的富人看上她了。此时老实巴交的丈夫又想出了馊主意:既然事情已经到这般田地,不如两人各找个人结婚,然后再离婚,然后夫妻二人重新结婚。终于在丈夫眼里很平常的一个夜晚,妻子在“歹人”的召唤中离家出走到了富人家,成为富人的第三任老婆。本来一夫一妻有一双儿女的家,由于丈夫出演反对一夫多妻的戏剧,反倒把妻子变成了一夫多妻制的牺牲品,看似悖论却又有源头可溯,皆源于“执念”。第一层执念,是源于他们心中的“真主”教义。第二层执念,是苏联的官员提着枪强行灌输的,男女平等妇女解放,想嫁谁就嫁谁,想离婚就离婚。当坚定的民族宗教信仰和大肆宣传的、不亚于宗教信仰的生活法则相左,同时混杂叠加在村民大脑中使其不知如何抉择,让其无所适从,因此引发了一连串的“故事”和“事故”。这两层执念的交织,展示了个体命运如何在多重外部力量的作用下发生变形与纠缠,交织出了一幅复杂而纠结的心灵图景。

电影中有一场戏隐喻性颇强,上级官员到村里,嫌村里没有红旗、没有四处张贴政治宣传口号,扯了一张红布,让他们挂在村委会的房子上。一村民站在房子上面挂,六、七个人在下面指挥,场面十分的喧嚣嘈杂,人人都同时大声指挥却意见不同,房子上的人不知该听谁的大为光火。后来,驻村干部作为苏联的代表,让“愿意为苏联去死”几个妇女挤到屋内脱衣直到“露出短裤”,几乎所有的短裤竟然都是“红旗布”做成的。

说回到小女孩的另外两次祈祷。第一次为了四口之家可以用四十年的寿命换取!第二次是妈妈离家出走,蓬头垢面的爸爸让小女孩揪着家里的唯一一头老灰牛的尾巴,让老牛重新站起来,没有成功。小女孩默默走到雪地里,第二次跪下:真主,我愿意用两年的寿命换老牛的不死。如果说小女孩的角色承载了传统执念的根深蒂固,那么,大人们在枪的高压下、红旗的指挥下和标语的号召中的反常举动,是新的执念的叠加的恶果。

问题来了,在这种环境中,人人都不能活得从容、自洽些吗?非也,驻村干部和村里的好色之徒,恰恰是可以骑着马引吭高歌、可以挖着鼻屎自娱自乐,可以找个理由,把村里有姿色妇女召集起来,威逼利诱满足自己的淫欲。相对来说,他们什么都不信或者信之不坚,没有“执念”,既没有对真主的虔诚和敬畏,也由于是和“枪杆子”们站在一起,没有遭遇像主人公家的悲惨遭遇。导演展示给观众的村里“歹人”、“好色之徒”、“娶了三任的富人”,他们生活的一乐三癫,相对于主角萨里姆萨克一家从容而自洽。

《离婚》是导演的处女作,一举夺得今年的国际电影节的最佳影片奖,为此导演酝酿了十年之久。故事徐徐展开,让人渐入佳境,外部节奏看起来平缓无奇,内部节奏却张弛有度,层层冲突,前后呼应。场景貌似粗粝原始,却十分自然几近原生态感觉,感叹导演没有借助声、光、电的“轰炸”,而运用客观记录式的叙事推进故事,影像风格写实自然。也由衷的感叹剧中角色的天然去雕饰的表演,其中妻子的扮演者奥玛洛娃·阿米拉,获得了本届金爵奖最佳女主角。

电影开放式结尾,在苍茫的天地间、无垠的雪地上,孤零零的小女孩用寿命来换妈妈的生命的祈祷中戛然。这是一个关于生命、关于信仰、关于生命展开形式的追问,是一部交织着喜剧元素非典型的悲剧影片。电影通过展现家庭的破碎,揭示了执念如何叠加冲撞并最终摧毁了原本美好的人生。无论是宗教信仰还是政治理念,当它们变成了不容置疑的“执念”时,便有了割裂人心、破坏生命的力量。导演通过细腻的叙述和深入的人物刻画,让这一主题得到了充分的展现和反思。

林国淑

上海师范大学影视传媒学院文学博士、副教授