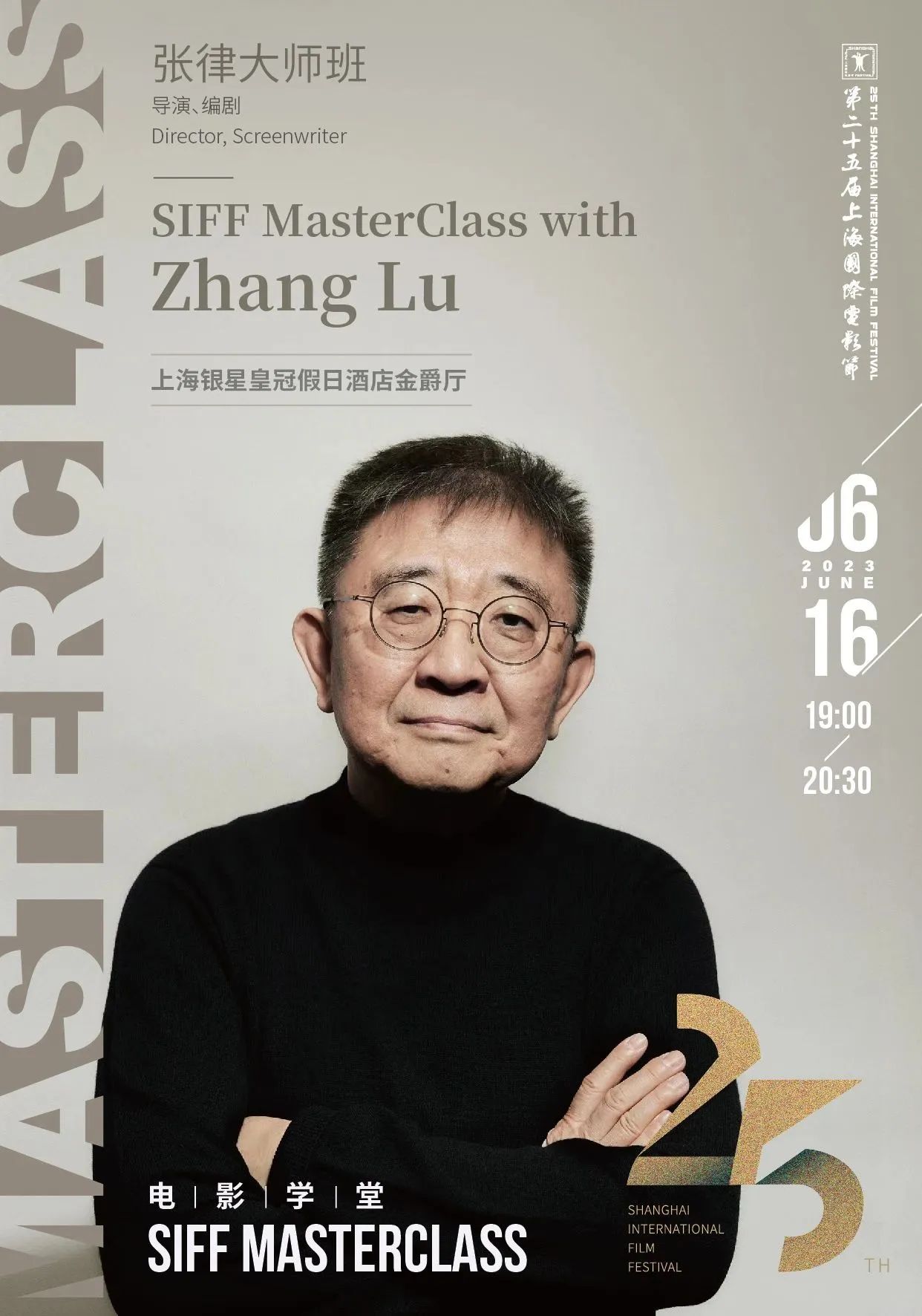

张律大师班对谈实录

时间:2023年6月16日19:00-20:30

地点:上海银星皇冠假日酒店金爵厅

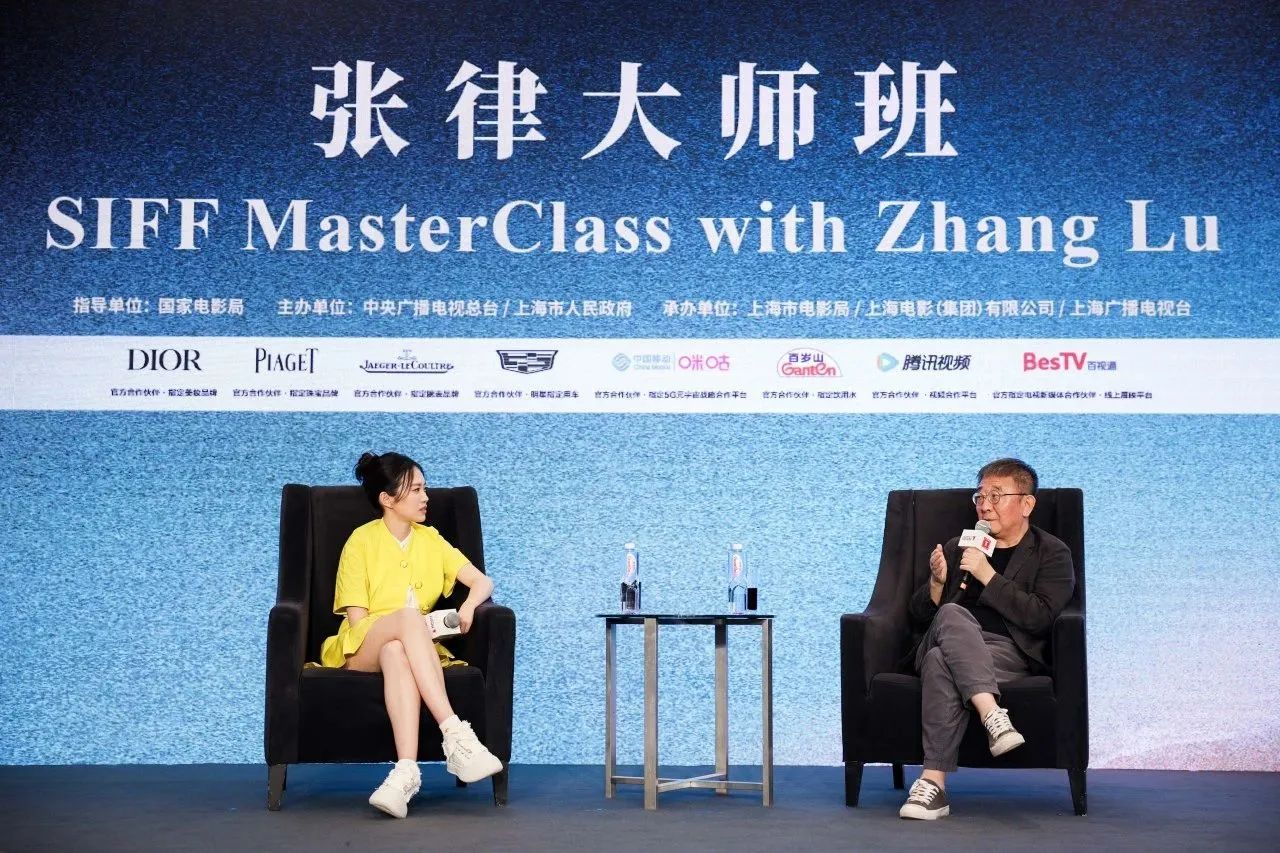

主持:黄尧 | 青年演员

关于张律

导演、编剧。2001年拍摄短片《11岁》,入围第58届威尼斯国际电影节短片竞赛单元。2004年起执导的多部影片,先后入围洛迦诺国际电影节、戛纳国际电影节、柏林国际电影节、釜山电影节 “新浪潮”单元并获亚洲最佳新人导演奖。2021年其担任导演和编剧的电影《漫长的告白》荣获第35届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖。2023年,新作《白塔之光》入围第73届柏林国际电影节主竞赛单元、北京国际电影节主竞赛单元并最终包揽五项天坛奖。

主持人:

欢迎大家来到上海国际电影节电影学堂张律大师班,我是今天的主持人,演员黄尧。“生活把我飘到哪里,我就拍什么”。二十年来,观众们也随着张律导演步履不停,四处漂泊,与电影中来来往往的人们相遇,见证着他们的人生与爱情,同样也感受着他们的漂泊。颠簸的镜头下,不同时代、不同国家的人们波澜不惊地生活,喜怒、爱恨、离合都自由地流淌。今天的大师班,我们一起背上行囊,与导演再次启程,掌声有请张律导演上台。导演好!听说您现在是搬到成都去了,是吗?

张律:

这个好像属于私生活的范畴,上海挺好,成都也挺好的,很舒服,慢悠悠的那种节奏,感觉想在那里住一两年。

主持人:

您毕业于延边大学中国文学系,在从事导演工作之前,您曾多年从事文学工作,很多人说您的影片有很强的文学性,也有“诗”的节奏。做导演之后,文学的滋养和您的电影之间有什么联系吗?

张律:

肯定是有联系,文学可能是说看待一个世界的眼光,接触文学的话,从各个方面对世态有很多间接的接触。因为文学是各种各样的人、各种各样的空间,非常不一样。你的情感可能会变得宽广一些。

主持人:

会有一种悲悯的情绪和态度吗?

张律:

我还不够悲悯。你可能想问的还是文学和电影之间的关联,文学一定是有帮助的,但是跟文学的接触比较多,距离比较近,有过这种经历的话,拍电影的时候反而要非常警惕。因为作家写的时候是空对空的,他描绘出某个空间、人物、情感关系,读者看的时候完全是在脑海里重新建构,所以一般文学比较强调戏剧冲突。但是电影不一样,电影在一个银幕里,我们看到的空间是一样的空间,非常实在的空间。从某种意义上,电影跟文学比的话,非常不自由,限制,所有人看到的就是那一个。你脑海里的这个空间、人物、情感关系,一定是实实在在的那个空间里感受到的,然后又要自己去建构的时候,每个人的经历不一样,观众看到这个实实在在的东西反而有时候跟他实际的生活是有距离的。所以有可能你看到的反而是你不熟悉的,会有一些障碍。文字的东西是你自己建构,你自己去消解,实实在在的空间。但是看到一样的空间,你反而要下很大的功夫,在这里下功夫的话,他看到的才会可信。有过文学经历的人,反而有时候要保持距离,远离一点文学。

主持人:

您一直很在意空间的表现,“对空间的强调再怎么强调都不过分,时间、情感、虚的东西没有空间的支撑都是无病呻吟”,为什么您觉得空间如此重要呢?

张律:

你说文学在模仿生活,从某种角度,电影是不是也是?但是刚才我说的那个空间,是你直接能看到的。每个人对自己的空间、对看到的那个空间的看法,其实是非常直接的。一般你去看一个电影的时候,可能故事很感人,冲突很厉害,丝丝入扣。但是有时候看完电影以后,你不太相信那个电影,问题出在那个空间上。他找到的那个空间,最后是电影的空间,但是和你的生活经验,你对空间的这种认识的积累,最后一定要是重合的。有些电影,你说它是不是办公室?是办公室,做出来的。你说电影里可信的空间是不是做出来的?也是做出来的,但是那个质感是对的。一个空间你去看,你可信了,往往就是里面的人物会变得可信,人物在这个空间里情感的流动是可信的。所以观影时候的出发点,最后的落点,最最重要的是那个空间是不是对的。

主持人:

所以空间是否能够成立,很大程度是一个影片能否成立的基础。

张律:

我自己是这么想,当然很多人可能想法不一样,只要人物动人、故事精彩就可以。但是人物动人、故事精彩,那个东西在一个不可信的空间里发生的话,人物所谓的动人、曲折是不可信的,只是说在那两个小时内被导演操控了。

主持人:

作为演员有时候有很深的感受,看剧本是一回事,但是真的置身在当时要拍的场景里,很多东西立马变得非常真实和鲜活,很多反应也是当下才会产生的,空间对创作者来说是一个必不可少的因素。由此延伸出一个问题,有人说换一个地方就会变得不一样,您怎么看这句话呢?

张律:

你在这个空间里是这个样子,换一个空间,你的表情、肢体动作是不一样的,实际上是空间绝对地支配人,所以反而要对空间有敬畏感。为什么呢?我们电影工作者做的事情还是在一个时间里面的情感的状态,时间是看不见、摸不到的。但是空间,只要你体会到时间的流逝的时候,一定是在空间里留下了时间的痕迹,是物质的。在一个可信的空间里,你才能找到对的那个时间。只要空间对,在那个空间里时间的痕迹是可信的时候,这个人物的情感才是可信的。

主持人:

您的叙事并不强调非常强烈的戏剧化冲突,您觉得您的电影是靠哪些特质吸引观众的呢?

张律:

吸引观众这个事我就完全不清楚了。和生活里人和人的关系一样,来来往往的人里,你可能跟一些人擦肩而过,或者说两句就过去了,有的人在一个时间段里,你们的距离可能越来越近,甚至这个时间会延长。能够和你一起承担起时间的重量的人是很珍贵的。

主持人:

我们知道您的电影经常跟您个人的经历和生活有一定相关性,会感受自己的生活、周边的环境,由此捕捉到一些人物原型,或者提炼出故事灵感。怎样能够拥有一双从生活中发现有趣的故事和人的眼睛呢?怎么从生活的点点滴滴提炼出您想要讲的故事和人物?

张律:

我觉得我没有这个眼睛,每次还是找,找的过程中,你只要对空间有敬畏感,和这个空间产生一种情感的关系,然后有足够的时间,就可能看到那个空间的某个角落里的时间的痕迹。时间的痕迹是什么意思?就是人的情感留下的东西,是一些记忆。你是怎么长大的,你的空间经历是什么,会综合地涌出来。一个电影里不是一个空间,空间都是变的,但是就像我前面说的,有一些空间你看了不可信,这个空间的关系也不可信,就出现问题了。你在这种空间和寻找时间的(过程)里面,是不是能够保持诚实,这个诚实也决定了你能走多远,你的电影的格局有多大。

主持人:

一般是什么时候让您开始觉得一个故事成型了,可以去拍摄了,或者说可以以此延伸出一个更丰富的剧本了呢?

张律:

每次不一样,完全不一样。我自己到现在没有变过的是什么呢?我从来想拍电影的时候不是(源自)一个人物,也不是一个故事。每个导演不一样,有的导演是一个人物让他想拍电影,有的是一张画让他想拍电影,这个没有对错。我的出发点就是空间,我一直是那么拍,从某种意义上也是一种自我限制,但是这种自我限制可能让我还可以继续下去,不迷失方向。我到哪里,在一个空间里去看的时候,某一个空间会吸引我,一个空间里可能是那个地方吸引我,我的情感和我的眼睛老往那边去。但是其他地方为什么没有一下子把我的眼睛拉过去,这个时候就会想吸引我的空间,这个关系是在哪里。再仔细想的时候,是因为有情感的变化。空间吸引我的时候,一般一定是跟情感有关系。这样的话,在这个空间里那就是什么样的情感是舒服的。任何事物上我不知道对和错的标准,但是我自己(的标准)是我身体舒服的时候往往是对的,不舒服的时候往往是不对的。我们的脑子坏到什么程度呢?可以骗自己的脑子,但是身体骗不了的。你和空间是身体的关系,你找到和周围的空间的关系里舒服的点后,挪动去另一个空间的时候,你的身体一定会变,情感会变。人的生活里面,我们以为我们的情感怎么怎么样,其实都是空间给你带来的。往往那个空间吸引我的话,我离开那个空间后还念念不忘的时候,某个人物和人物在这个空间里的变化开始出现。

主持人:

想象出来的,还是说捕捉到的?

张律:

是一样的,我不可能凭空创造出来人物,我觉得我的身体舒服的话,哪一类型的人在这个空间里会舒服、适合,他会怎么行动,只要他去行动的话,所谓的故事会出来。空间、人物、故事,可能串在一起。但是每一次的出发点肯定是空间。

主持人:

比方说在《白塔之光》里谷文通这个角色,首先是北京这个城市,广义上的大的空间给了您一些真实的感受和冲击,然后在这样一个大的城市环境中出现了这样一个人,让您觉得,谷文通这个人物可以跟我们聊聊,这个角色是怎么构思出来的?

张律:

我生活最长时间的地方是北京,你说我熟,不好说。所以可能电影就是这种,你又熟、又说不出来的时候,你会打问号,为什么?所以我的电影,我对空间感兴趣,去一个个找,我为什么是这样,只有在这样的过程中才知道我的情感是这么流淌的。《白塔之光》的谷文通,因为我年轻时候在妙应寺那一带,老在那边玩。我住在那附近朋友们的现状,他们的身体的变化、节奏的变化、情感的变化,我还是了解的。但是谷文通的设置上,我倒没有按我的年龄去写,按辛柏青(的年龄),那个人物差不多是80年代末、90年代初的大学生,也就是我弟弟妹妹这一辈,对他们的状态我也熟。几十年来他身体、情感的变化,我老看到他们很疲惫的样态,眼神都是比较疑惑的,不是笃定的。上有老、下有小,各种情感的变化,有点揪心。我的弟弟妹妹这一代人里面,他们的内心现在是什么样子的,其实和我稍微保持了一点距离。辛柏青上一部跟我合作过,虽然是那种一直扮演革命好干部的形象,但是实际你去看他的时候,北京人里有一批这种人,不急。你的节奏很急的时候,时间在你身体的变化里被那个急给掩盖了。不急的人,时间的痕迹更重。不急是什么意思?他很多的东西没有跟大部分人一样往前赶。他有时候慢半拍,他过去的关系比往前奔的人是紧密的。辛柏青身上有“不急”的地方,他也正在往我的年龄里来,又熟,所以我觉得他的节奏,他来做谷文通是合适的。

主持人:

在您的作品里,有时候不仅是对环境的思考,还有对人的漂泊感的反馈和沉思。故乡对您来说意味着什么?北京是一个什么样的存在,有故乡的意味吗?

张律:

北京肯定不是故乡,我有我的故乡。因为我这么多年不知道怎么回事,老在迁徙。换句话说,他乡不可能成为故乡,但是故乡早已变成他乡了。我们所有的人都是他乡人,有过故乡都是他乡。故乡其实是跟你的记忆有关系,我们的生活让我们越来越和我们记忆的东西拉开距离,我觉得对的生活应该是那个记忆一直要跟你在一起。

主持人:

所以所有人,只要能想的起来“故乡”这两个字的人,他已经是漂泊者了。

张律:

我觉得都是漂泊者。

主持人:

对于那些已经留在原地的人呢?

张律:

故乡已经变成他乡了,就是和他的记忆(不一样了)。

主持人:

谷文通小时候的北京跟他现在所处的北京不一样了。

张律:

非常不一样,他住妙应寺那一带,那一带保护做得很好,但是整个北京变化太大,即使是保护得好,形状在,但一直在磨皮。

主持人:

就像电影里的歌词“眼前景已全非”。在您的影片里,爱情是一个很大的主题。您近十年的作品有一个相对固定的故事模式:圈定空间下的男女多角关系。为什么会偏向于选择从爱情出发?

张律:

人可能都渴望爱情,人的情感里面,可能爱情最能冲击你。当然也跟时间的变化(有关),你渐渐老去的时候,这种(情感)也会变。爱情这个东西,可能大家心里都有,或者曾经都很强烈地有过。爱情关系也是很容易地看到这个人物真正的节奏的东西,你对这个人熟,或者是不熟,一起生活了很多时间,但是他还是陌生的,其实是节奏的问题。你前面说的为什么是多角的、三角的?因为人有时候特别诚实地欺骗自己,我不是说两个人是不好的,其实是对的,但是现实生活里真是那样吗?相爱到底、白头偕老,确实是有。但是你在一起承担那个悠长的时间的时候,里面的复杂、不堪要不要说?得说,但是不说了,就全都是浪漫的。爱情里面,我觉得比我们想象的浪漫少多了,反而是那种刻骨的痛,其实藏得很深很深,不时地出来打你一下子。我真的不相信纯粹的一对一,我不是说人的关系。为什么不是一对一?你们俩是一对一,是因为别的很多的视线把你们俩变成一对一,其实是很多视线、很多关系里面,你们情感的强度走到了一起,要是没有呢?只要一男一女,去一个荒岛里,不可能有爱情,一定是有好几个人里面,你的选择、你的吸引。所以拍纯洁的、白头偕老的爱情,非常好,没有问题。但是旁边的那些视线、那些关系的实际存在的痕迹或质感,一定要表现出来。只有这样,一对一才是可信的。

主持人:

我想起来一句话,“爱情最终引领人走向孤独”,您怎么看?

张律:

其实我在爱情方面是门外汉,今天我第一次听这个金句,可能是人变得孤独,换句话说,情到深处人孤独,最后很深的一种情感应该不是一个人能往前走的,但是你很深的情感、很长的旅途,最后往往就会变成自己。“情到深处人孤独”这句话,谁都是感同身受,但是我很想变一下,“情到深处人惆怅”。孤独是一个空间概念,惆怅也是一个空间概念,左边是“心”,右边是“周”,“周”就是空间概念,这边“长”,都是空间的概念,但是里面有一个“心”。比如说孤独的话,你会越陷越深。惆怅的话,在那个空间概念里,你这种情感,最终变成自己,或者是悲伤、苍凉,但还是惆怅的时候,可能你的情感还可以走很远很远,这个惆怅的东西能够把你带向一种辽阔。孤独有时候就像一个很深的井,掉进去就出不来。

主持人:

对白和语言在您的电影中也是很有特点的地方。一方面您习惯用极少的对白去塑造电影,另一方面您电影里的语言好像起着相反的作用。比如用不同语言唱的歌能够形成对照,说着不同语言的人好像能互相听懂,我记得《漫长的告白》里面也有。但是某些情况下,说着相同语言的人之间却是有隔阂的,可能也是您刚才说的两个人之间已经不在一个频道了。为什么会选择这样去使用语言呢?

张律:

我拍电影是无限地靠近生活。因为多种语言是我们生活的现实,一个电影里全说普通话没有问题,国家要推广普通话,这都是好事。但是现实的生活里有多种语言,不光是语言,语言其实是情感,是一种空间、一种时间。语言的产生,这个人说这个话,那个人说那个话,是两个空间、两种时间里面的情感。大家干巴巴只说普通话的时候,你的表情、身体是不一样的。突然间看见一个老乡说话,你的表情和肢体的动作是完全不一样的,你的表情、身体很本能的有一种变化的时候,情感状态会自动出来,自己可能都不知道。语言特别重要,当然有时候语言又恰恰成为我们沟通的障碍,语言也有优势语言,主流的、非主流的、地域的,都会影响我们的情感。所以我们对各种各样的语言、美丽的方言要非常敬畏。有一天方言没了,家园就荒芜了,空间就荒芜了。语言和我们的情感、空间、时间的关系,也是怎么强调都不过分。

主持人:

您的镜头语言是很特别的,手持、长镜头、缓慢的横摇、旋转镜头、有画外音的空镜头。您的画面风格是如何形成的,有受到什么影响吗?

张律:

我自己真的不知道,其实挺冒险的,我每一个电影都是这样。去到那个空间要拍这一场的时候谁都不知道,我也不知道,有的人以为我狡猾,心里知道不告诉你,其实不是。这是很冒险的一种方式,但是我老觉得拍电影是一个情感的过程,自己处理的话自己对自己负责就行。但是我和这个空间、和这里的人发生关系,其实镜头就是距离,距离怎么样是恰当的,在那个空间里你诚实地去想。因为毕竟最后我拍的片子不会锁起来,还是给大家看的,更要有敬畏心。我每次都是到现场后,清场15分钟。我对着这个空间,才能够想出来是什么样的镜头、什么样的距离,人和人的距离,情感和情感的距离。人舒不舒服都是从距离里来的,距离对的时候你的情感状态是对的,镜头就是你选择最对的那个距离。但是你一个人在那里想,然后主创进来,演员进来再走位,这个过程中你以为你刚才自己想的距离是对的,但可能是不对的,那时候就要诚实地调。大部分我自己发现不对的时候,就是靠演员。我原来说你坐在那里,我老看你哪里不舒服,换到那个地方,你的身体是舒服的。就像人去餐厅也好,每个人的节奏不一样,有的人就喜欢坐在中间,有的人前面有的是位置,他一定要到最旁边,他在那个距离里是舒服的。电影里真正地去承受这种距离的就是演员,所以演员有时候不舒服的时候,也可能很客气,但是内心是非常非常痛苦的。

主持人:

用长镜头转换时空的这个技法,也是经常在您的作品中看到的。《白塔之光》里面您用时空交错的叙事手法,展现了在孤儿院废墟里的那场戏,还有谷文通跟他爸爸在房间见面的那场戏,两个人交谈,然后变成儿子躺在床上休息。这些时空切换的设计思路是什么样的?您想用这样的手法向观众传达什么样的情感呢?

张律:

拍你和辛柏青,其实也是现场想出来的,我感觉你拍的时候,有时候也变得恍惚,就是清醒与不清醒之间的那个状态。有时候恍惚可能是最诚实的状态。先是你和孩子们在那里唱,当然辛柏青先到了走廊,在窗户上站定,然后摄影机进到里面。辛柏青看你和孩子们唱歌的时候,他的情感状态是是很现实的一个东西,他隔着窗户,甚至有点偷窥的感觉。但是我觉得辛柏青的情感里会变得恍惚,他有可能也变成一个孩子坐在这里,跟你学着唱。这种恍惚的东西,我就变成移,移的时候先给了你镜头,画外继续是孩子们唱,移过来发现辛柏青坐在那里跟你唱,他的表情也是恍惚的。所以那个空间里这个人物情感的状态是什么,我还是往那边靠。一个镜头的长短是没有对错的,就像有人说话快,有人说话慢。在慢的节奏里,他的情感体验就更深,这是一点。还有一点,一个镜头足够长的时候,其实是很难的一件事。拍这个人物,同时是拍这个空间。人物和空间有什么情感的反应?切(镜头)的话,就把空间排除出去了。我老觉得不光这两个人在,有更大的空间在。我们以为我们很聪明,但是这个空间都在看着。所以这种情感的、时间的东西,在这个空间里一定会留下痕迹。每当看到一个电影里一个空间和那个人物在这个整体里发生一些化学反应的时候,是我喜欢的。当然我也是照样的,该切的时候切,但是可能长的(镜头)稍微多一点。

主持人:

《白塔之光》能看到一些您以往电影作品中的元素,包括您以前的影片中也会出现更早期的电影中的一些元素,请问保留过往作品元素痕迹是您有意的一个偏好设置吗?

张律:

其实完全是无意的。我近十几年拍片比较多,还算是一个勤奋的人。拍一个电影,要准备,还要去拍、去放,和观众交流。其实是一个电影伴随一个导演的情感挺长的时间,一个电影自始自终工作的一个人就是导演。这个很长的过程,身体上会很疲惫的,然后接着另一个疲惫、各种各样的琐事。只要隔的时间不长的话,你很难把前一个情感丢得那么干净,你的身体不自觉地还有反应。观众可能觉得你怎么老重复自己,这个时候也可以迅速地变,那就不是我了。可能这一部里,前面的那种情感状态还在,我还是按这个状态一点一点往前走。这是我最近的想法,导演拍一部一部电影好像完成了什么,或者是大家觉得你还不错,但是你觉得自己不怎么样,或者你觉得挺好的,大家觉得不好,这样的东西延续。有时候你觉得不怎么样,想赶紧把这个东西丢掉,很重要的那种情感、记忆,让你随便扔掉。时间拉长的话,可能是一个工作,你的情感的准备、你的节奏,还是多少要有一致的地方,否则很分裂。

主持人:

您的电影早期探讨了一些严肃故事,后面转变为相对轻松的风格,去探索城市中普通人的情感、他们的过去、他们的虚幻和现实。您曾经说过,环境的转变会影响电影的风格和创作节奏,您现在的生活环境、人际关系、生活节奏给您的影片带来什么样的影响?

张律:

准备拍的时候完全不想这些事,但是你的生活、空间变化、时间流逝,你和朋友、亲人之间的距离的变化,一定会影响你。

主持人:

在《白塔之光》里,有没有一些跟以往区别明显的转变和突破呢?

张律:

其实自己最不知道自己,你的时间流逝、你的变化在别人眼里(更清楚)。他一看这个家伙又老了,自己其实是不太知道,还以为自己挺年轻的,其实完全不是了,你的速度、节奏变了。

主持人:

文慧这个角色的创作来源又是什么呢?您怎么去构想这个角色,怎样通过对这个角色的想象去寻找演员的呢?

张律:

谷文通这个人物离异了,但是他做美食博客,这个职业不是年龄上非常分明的一种职业。只要年龄不一样就是时间不一样,你和一个中年人工作相处的过程中,因为你们的时间不一样,所以你们看事物的角度,很多地方不一样。但是有时候有忘年交,小孩跟一个爷爷关系非常好。时间也有这种神奇的地方,它可以穿越。忘年交一定是有原因的,里面一定是他的成长过程拥有过什么,缺失了什么。虽然你们是不同的时间,但这点上是重叠的,没有什么年龄的区别。为什么这个人和那个人互相吸引,是时间在他们身上有重叠的地方,这个不论年龄。你们两个人物的成长过程、情感经历,虽然年龄差距很大,但是质感是一样的。谷文通爸爸在他5岁时就走掉了,虽然还活着,但是不在一起,父亲是缺失的。你(欧阳文慧)呢?几乎完全不知道来源在哪里。电影里只是辛柏青说过他的爸爸是那样,然后你在北戴河跟田壮壮聊,但是你是孤儿这件事辛柏青自始自终是完全不知道的。生活里朋友之间也是,过了很多年,甚至这个人不在的时候,突然发现我跟他那么熟,但是他很多的东西我是不知道的,会让你慨叹。欧阳文慧,孤儿可能有各种各样的表现,但底色是一样的。孤儿真是没有来源,有时候是比独立厉害得多的情感,可能在她的身体里一直有。但是她要和人群来往,往往这样的人很善良,她表现出很快乐,非常积极地面对各种人和事,但是她没有来源的那个痛隐隐发生作用,只有情感关系近的人才可能知道或者体会一些。而辛柏青那个角色的爸爸是那样的人,是一种人为且带着烙印的屈辱。一般有过那种经历的人是很闷的,或者是犹犹豫豫的、疑惑的。往往这种闷的、疑惑的人喜欢很阳光的、明朗的人,可能跟光和影一样,我缺光、你缺影。可能是我生活里看到的一些人的状态里面出现了这样的人物,然后两个人的选择我觉得有很多重合的地方。

现场提问:

您在很多作品中都有设计角色跳舞的桥段,《白塔之光》也有,包括谷文通和他父亲跳交谊舞,还有南吉跳舞的情节。想问一下您怎么理解舞蹈在作品中的表达呢?您希望舞蹈承担怎样的意义?第二个问题,您对于东亚群体的童年创伤和身份认同的迷茫这一类话题其实把握得非常深刻、敏锐。您专门做过这方面的研究吗,或者是跟自己的经历有关吗?

张律:

其实我还是无限地贴近生活。你去看一看,突然一个人跳舞,或者突然两个人跳舞的时候,或者是一群人里面两个人、三个人跳,一个人不跳,这种时候他真实情感的状态容易让你看到。大部分人,包括我,都在掩饰很多情感的状态,都比较害羞,怕别人知道你现在是脆弱的。但是某一个契机,一个人一定要冲破他情感状态的时候,往往会跳舞。因为语言是后来为了交流才出来的一个东西,往往有障碍,但身体是不骗人的。他跳舞、唱歌的时候是真情流露。所以哼唱和身体的舞动是先于语言的,一个高级的所谓交流的语言出来后,大家有点把很本能的身体律动掩饰掉,或者和它的距离越来越远。但是他的情感到了一定的地方,语言解决不了的时候,舞蹈是一定会上的。有时候在街上也是,突然一个人会跳舞,那时你去观察这个人是什么样的人,和那个空间是什么样的关系,和别人是什么关系,为什么他跳,他跳的舞是快乐的,还是愤怒的,是能看出来的。所以我的电影里人物的跳舞是这么来的,还是无限地贴近生活。也有观众问,辛柏青和田壮壮跳舞,我们东亚人不会这样,什么父子跳舞,尬不尬。为什么我们很武断地说他是尬,很武断地说他是自然的,或者说我们东亚人会是这样的。其实每个个体非常不一样,他的时间不一样,情感状态不一样。谷文通和谷运来在谷文通5岁时就分开了,按中国人、东亚人的习惯,可能十几岁还可以让爸爸抱抱,然后就开始越来越有距离,但他是5岁离开的,在这个空白时间里面,他们的情感里很多时候可能不自觉地想抱抱爸爸、抱抱儿子,就是亲情。最后两个人身体亲密接触的东西能够重新在一起的时候,那不是分析出来的,而是本能的。本能在哪里?他爸爸有DVD,一个是上官云珠的电影,还有一个是交谊舞。辛柏青问:“爸,你喜欢跳舞吗?”他说:“不会跳,看。”那个人物是不会跳的,但是他内心里跳不跳?跳的,他一直看那个DVD,他还是希望人和人之间的距离是近的。当然那个人物在电影里的处境是,他最后一定要跟人拉开距离,甚至不沾公共交通。这时很本能的有那么一个契机的话,父子的身体会靠近,会跳舞的。我觉得那是真实的一个东西,而不是我们中国人、东亚人,一定是爸爸和儿子不能跳,我觉得那是非常概念化的东西,生活完全不是那样的。比如说西方人一天见几次抱几次,但是突然有一天抱都不抱,那是他的情感状态,而不是西方人的东西。当然有习惯性的东西,但是情感的突变,让那个习惯有一个裂变的过程,反而那一瞬间可能是感动我的,或者是我能看到他内心最真实最隐秘的想法,他不自觉地用身体表现出来。你说的东亚身份认同,好多人说我拍了这样的电影,其实我从来不想,只是说大家总结出来身份的东西,反而总结的人比我清楚。因为我的出身就是那个出身,不是我能选择的,我的语言是两种不同的语言,人群的情感状态、节奏都不一样,然后还在迁徙,可能我身体里的那些痕迹带到了电影里,所以学者们说我是东亚的身份的问题,我没有那么深刻。

现场提问:

导演您的作品很贴近生活,您刚刚也说到,现在很多人会讨论电影对现实的反映与改造的边界在哪里。两位老师关于电影跟现实的关系有没有什么想法?

主持人:

我们其实经常说电影是造梦的艺术,我觉得还是不同风格的电影,有各种各样的流派,有非常现实主义的风格,也有充满幻想的,但是可能根基还是来源于人类社会、人类的情感。可能电影美妙就美妙在这里,你可以说去大胆地做梦、想象、创造,但同时你表达出来的东西又总会能够让现实生活中的一些人找到情感上的共鸣,我觉得这就是好看的电影吧。

张律:

我完全同意黄尧的说法。不同类型的电影,或者像造梦一样,或者很现实的,从受众群的角度上是没有对错的,你喜欢辣,我喜欢甜,都没有问题。像“文如其人”一样,什么样的人拍什么样的电影,受众里面大部分可能不喜欢我,喜欢另一个,或者是相反的,这个没有问题。还有,受众是变化的,我们说观众、受众的时候特别抽象,其实每一个观众都不一样,而且观众也在变。有时候一个电影很火,我也特想火,火不起来没办法。我自己看的时候也是,一次性消费的,跟我的情感走不了多远,但有时候,可能我几年前看的时候觉得这是什么呀,但是它在你以后的时间段里,突然会迸出来,和你的情感相遇的时候,它是起作用的。没有对错,但是每个人都不一样,有人希望召唤千军万马,很有领导力。也有的人很闷,但是可能人群里有一两个朋友,情感一直能够走下去的也有。你说能够呼唤起千军万马和有几个人能够陪着你走到最后,也没有对错,就看自己的取向。

现场提问:

1.您作为创作者,非常强调空间的真实性,从编剧或者导演的角度,有哪些维度特别要注意去营造这种真实性?2.一部电影是由不同的空间组成,您选取这部电影中不同空间的时候,怎样组织这些空间,这个背后您的考虑逻辑是什么呢?3.爱情情感主题非常吸引年轻人,我也非常困惑,比如说我们小时候看电影,是容易达成共识而且相信爱情的。但是现代社会,大家越来越怀疑这件事情,或者很难达成共识。作为创作者,对于当下都市年轻人的情感,您是怎么考虑的,或者怎样跟这样不同的价值观对话呢?

张律:

作为创作者要注意哪些,所有的建议都是不对的,其实对空间每个人(的感受)是不一样的。所以一定要遵从自己的内心,我不会有任何建议。

第二个是空间的问题,一个电影里是不同的空间。电影空间不可信,不是说一个空间,是说所有这些空间的关系是不可信的。我看一个电影,这几个空间的关系不对的时候,我完全不信这个电影。我自己去拍电影的时候,一个个空间对我要有触动,但是更重要的是,我为什么选择这几个空间?有什么样的联系?有几个空间的选择是不是那个人物这么选择的?有可能选错,选错的时候一定要有选错的道理,反过来的时候也是很有力量的。

一定要有关系,不同的空间有关系是什么意思呢?情感的关系,也就是情感的变化是对的,有说服力的,紧紧抓住那个关系。我有差不多十年的时间教书,教电影。我的学生有一次拍得比其他任何学期都好,为什么?其实是我限制他们了。外面的学校不像国内,很多宿舍都是在外面租房子。学校只是他学习的公共空间,大部分时候他的私生活、私人空间跟学校是分离的。私人空间和学校公共空间的关系要挖进去的话,会有很有意思的东西出来。但是我那个学期怎么弄呢?你从家里是坐地铁来,还是坐公共汽车,骑车,走路,都有,在学校旁边租房子的也有。也就是说,他跟这个公共空间的距离,这一天里他来上学的过程中,他情感的变化和这几个空间是有关系的。还有你家旁边休息的小公园、菜市场,全是你的生活里几乎每天要去的。学生只选择这几个空间完成一个作品,完成得非常好,因为那是真的,真的情感就是在这几个空间里流动,流动过程中,在这个空间里停留的时间长一点,那有可能是爱情,在那个空间可能短一点,甚至是虽然身体在那个地方,但是他别扭,想早早走掉,有可能是学校。所以你只要找到了对的空间,而且关系是跟你的情感一致的时候,我觉得不会太错。往往错在哪里呢?我的生活其实跟学校距离很近,我可以走到学校,但是我为了电影要丰富,风景要漂亮,跟他的情感没有关系的那些空间的风景加进来,这个电影很容易虚假。

现场提问:

导演和编剧是强输出的工作,您平时创作的时候用什么方法积累素材并整理成文案?您现场创作的时候,一般喜欢提前预设很多东西,还是到现场寻找灵感?

张律:

每个人都不一样,我说出我的经验的时候你会很失望。你看我好像是一年拍一个,甚至在韩国一年拍两个的时候也有,但其实我是非常散漫的人,没有计划性。所以文案的工作我做得非常少,甚至浮皮潦草。我属于那种寻找的,当然也有我的好多朋友,所有写的东西最后落实到画面是一模一样的,非常接近的。这里没有对错,像我的话,要做那些工作的时候,我可能对电影会厌烦,对工作厌烦。只是说我老是觉得朦朦胧胧的什么东西,这个空间吸引了我,我为什么这样呢?去想自己的情感很多。所以我教课的时候都是不看分镜头的,我自己从来没有分过镜,因为每个人都不一样。对于进到电影学校的年轻人,你不能像我现在这么不负责地去说,散漫就没有问题,每个人不一样,所以这个东西也不能建议。还有,我到现场之前都不知道这个镜头怎么拍,我要找,在落实之前就把这个东西全想明白的话,可能我的兴趣就没了。

现场提问:

这样全场的人在等您的时候会不会感觉压力很大,因为有的导演会觉得这样的工作环境挺高压的。

张律:

一般来说跟我第一次合作的技术部门有一两天可能会有点不适,或者心里说这个家伙要干嘛,这都有可能。但是一两天后身体是舒服的,你跟他说得再好,他觉得很有道理,去落实的时候,他身体不舒服的时候,也是不接受的。当然有的时候好像我在找,大家陪着我找,找的是什么呢?基本是我的情感的方向,我想找到的那个东西是我剧组的同仁们同意的。

现场提问:

您在选角的时候最看重演员的什么品质?在拍摄前期做一些生活体验,让他们更接近角色,还是说您在选角之初就要让这个演员更接近你心中的角色呢?

张律:

我差不多工作20多年了,没做过一次试镜,就凭感觉。因为你只要是把镜头摆在一个人面前,即使非常有历练的演员也会意识到镜头。拍的时候当然是镜头来拍,但是两个人见面的时候,你拿镜头对着他,换句话说,就是拿枪对着他。从我个人来说不人道,没有枪的情况下两个人可以和平地谈,普通聊天的话反而你更能够发现他的身体节奏。我见了这个演员后,或者是看过他原来的视频,或者是一张照片,和电影里的这个人物多少有重叠的地方,就是我的直感。也不是全部这么选,但是很多时候这么选的往往还是对的。

现场提问:

我的毕业论文是写张律导演的空间叙事,当时是以空间理论介入的。我关注到导演非常擅长去表现流动的空间,以及在这种流动空间中暧昧的情感因素,我还关注到影片中涉及到的一个非常丰富且庞杂的文化语境,不同的地域文化以及国界文化在您的影片中会达到一个非常微妙的平衡。不管是您非常喜欢的诗人、画作、语言、朝鲜舞、文学、音乐等等,文化的交融和共生在您的影片中是一个非常显著的特征。想请教一下导演,如何处理影片中不同文化之间的关系,以及这种关系背后是否体现了一种流动性的文化认同?

张律:

其实创作者很多时候是无意识的,你忠实于自己的身体,忠实于那个空间、那个情感状态的话,可能什么东西就会出来。只要一个电影拍完,那个作品其实跟我就没什么关系了。当然可能是我生出来的,但是往往你的孩子,邻居家的人看得更清楚。我就是本能地那么拍,你说不同文化的东西怎么流动,其实就是不同的人,我一直在交往,而且我经常换地方,又有新的人。所以文化是什么?文化其实是人,不同的人之间的情感状态,他们距离的变化,可能学者们看的时候,可能有一种不同文化的东西出来。