法国电影大师展|“安托万”系列背后,是一大串新浪潮巨匠的彩蛋

2022年12月17日至25日,由上海国际电影节策划的“雷乃和特吕弗:法国电影大师展”即将在大光明电影院和宛平剧院举办。为纪念法国电影新浪潮最重要的人物之一、电影导演、评论家弗朗索瓦·特吕弗(François Truffaut)的九十岁诞辰,本次影展将放映其最新4K修复的“安托万五部曲”《四百击》《安托万与柯莱特》《偷吻》《婚姻生活》《爱情狂奔》。

在特吕弗的作品序列中,横跨二十年的“安托万五部曲”无疑是最特别的一组。本次影展特邀影评人肥内为大家细读这五部影片。他不仅从影片中致敬电影史的细节和种种意象出发,更是串联起台前幕后新浪潮巨匠们的故事。

《爱情狂奔》收尾,摄影机在两对接吻的恋人之间,快速摇摄,交错《四百击》里安托万在游乐场里,玩“离心力”转盘的画面,结束了长达20年的记忆马拉松,也像是为安托万的生命写下精准的注脚:爱情是他成长的终极课题;毕竟,以工作来说,他基本是做啥啥不行。

被引用到《爱情狂奔》结尾的《四百击》片段

而我们还知道,小安托万玩这个游戏设施的时候,旁边有特吕弗本尊陪玩,只是在《爱情狂奔》这里的引述,只有安托万,没有特吕弗,彷佛他是以一种“不在场”的方式“在场”――经由熟悉这套作品的观众,自主回忆当时的场景;倘若记得起来,那是浓浓的乡愁,倘若记不起来,那也是沉重的失落。尤其,我们同样知道,《四百击》片头题献给安德烈‧巴赞,早逝的伟大影评人,在《四百击》开拍的当天离世,此后也像是以不在场的方式,于特吕弗的作品――尤其是这套安托万系列――中在场。就像巴赞在拿电影与其他艺术比较,比如绘画和戏剧,便强调出电影影像的“离心”特质,再以领位员手电筒的意象,来比喻电影影像与现实的关系。特吕弗对于如父的恩师之教诲,是铭记在心且身体力行:安托万的故事,就像那在特吕弗生命中,偶然取景的镜头,由(画面)内向(影片)外发散,制造出特吕弗的元宇宙。

诚如《爱情狂奔》中安托万撰写的自传《爱的沙拉》,柯莱特读到关于她自己的那一章节,包括观众,都知道安托万改动了一些细节,它是一个“片中片”式隐喻――毕竟特吕弗已于稍早拍过《日以作夜》来体现货真价实的“片中片”:《爱的沙拉》之于安托万,就像安托万之于特吕弗。有鉴于这本自传的原书名中,“salade”除了常用的“沙拉”之意,也常有“演出”、“混乱”、“谎言”等转意,这本恋爱手册,完美体现出横跨20年,或,起码说是17年的安托万的情感生涯之精髓。再以安托万与特吕弗这组对照来说,更像是影史上特殊的一次行为艺术。

《爱情狂奔》上拿着安托万传记的柯莱特

在《少年时代》推出后,人们无不惊讶于导演理查德·林克莱特坚持了12年的特殊事件。确实,那需要毅力,以及,坚强的心脏,以随时应对拍摄期间可能发生的各种情况,很自然地,《少年时代》必然是以松脱的情节,空出随机应变的空间。然而这也注定令它成为特殊个案,而无法成为可供借镜的普遍化方法。相形之下,安托万系列的经验是可以传承的,且优点更多。

诚然,名导-名演持续搭配,且调性或人设接近,这样的例子并不少见,特吕弗曾经的好友戈达尔,一系列与曾经的妻子安娜·卡里娜合作的作品,就是最好的典范,尽管戈达尔自称,他与安娜系列,实际上是拷贝自约瑟夫·冯·斯登堡与玛琳·黛德丽的组合,确实,这两组人刚好都各合作了7部片,且随着双方感情的生温与降温,情感波动也直接反映在人设的调整。或许,像小津安二郎或希区柯克与他们常搭演员的例子,可能更加贴切:同一个演员在这两导演作品中,总是雷同的角色形象,在希区柯克那里,主要是以演员的形象来配戏,而小津则是按演员的真实个性,作为编写人物的基础。

特吕弗-利奥德-安托万这样的关系,大概介于上述几种情况之间。一方面,安托万系列跨时20年,二方面,随着利奥德年纪增长,安托万也以相应的年纪出现(当然,先后的情况也许是相反:先有不同年龄段的安托万,再有等待利奥德长到那个年纪再出演),三方面,由于安托万是从青少年一路到青年的历程,再有,自《四百击》之后,利奥德入行影坛,此后成为专业演员,因此更能从容驾驭不同年龄段的安托万;这跟暑假来打工当短暂演员的《少年时代》不同,再有,由于四部半的安托万各自既连续又彼此独立,这让特吕弗能根据每部作品的核心之差异,设想出不同的风格。

《四百击》中,脱队的外出活动

致敬的是《操行零分》中跟着老师一起“追女仔”的队列

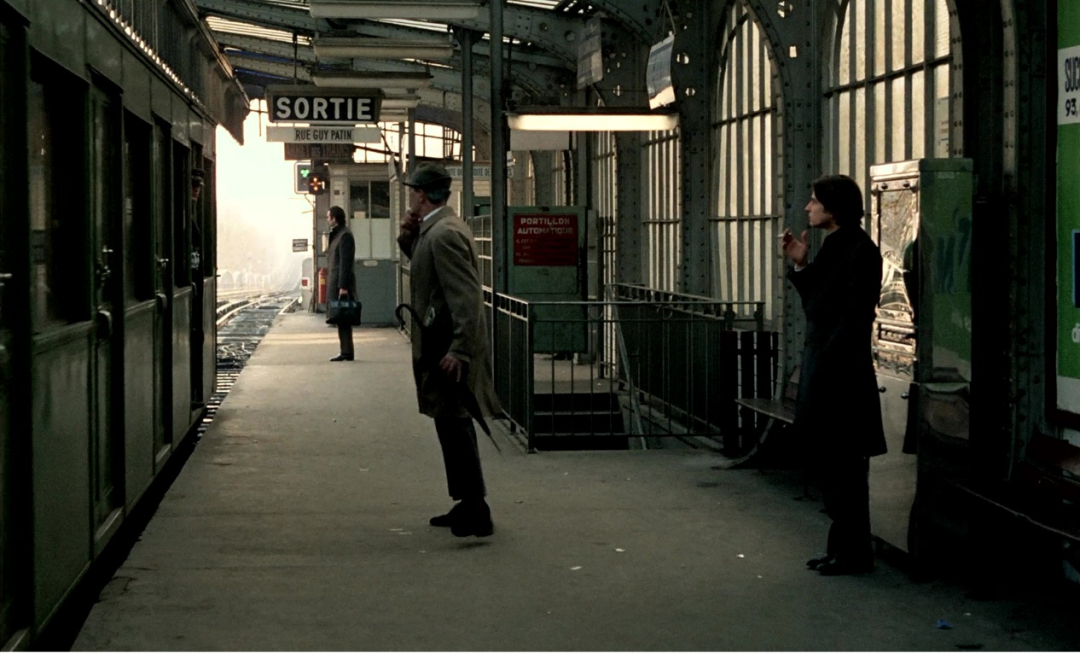

但总之,回到那个“离心”的原点。特吕弗不忘其身为影迷的本质,在《四百击》中首先就坦荡向让·维果致敬,一次出校健行的戏,是《操行零分》类似段落的临摹;在《婚姻生活》中,安托万在家庭与外遇都出现瓶颈时,在车站遇到了“愚若”(Hulot,特吕弗与他“干爹”巴赞特别崇拜的喜剧大师塔蒂设计出来的人物,惯译为“于洛”),并且糊里糊涂地(我们都知道冒失天使愚若所到之处都要造成混乱),跟着他上了一辆也许不是他在等的列车,当然,从个子与身形看来,这个愚若应该也是个“仿制品”。反过来说,当《四百击》和《偷吻》都以“立即经典”的地位,为影迷们传颂,系列结束在对这套作品的追忆,依旧忠于他的影迷身份,《爱情狂奔》也等于是特吕弗的《重现的时光》――作为《追忆似水年华》的最末卷,它回顾了前六卷的一些片刻。无独有偶,《四百击》中提到了巴尔扎克,《婚姻生活》提到波德莱尔,也恰都是普鲁斯特崇拜的前辈。

《婚姻生活》中的“愚若”

倘若特吕弗也像《四百击》里小安托万那般过目不忘,在他身上无疑流淌着文学的血液。就好比安托万“发现”(片中以“eureka!”作为从书中摘出的词,同时也生动描绘出安托万的触动)巴尔扎克前后的段落,可说充分体现出文学性的特征。

那时,无法得到学校和家庭妥善照料的安托万总惹事,母亲跟他约定,若能考进班上前五就奖励他一千元,然而之后的校外运动(前述段落)还是逃课,却在巴尔扎克书中汲取灵感,遂于考试写作文时,便顺手改写书中字句,当天充满信心的他,在房间一角搭建了巴尔札克的祭坛,尽管引发小火灾,母亲为消解丈夫的怒气,提议去看电影,在看完《巴黎属于我们》之后,一家人还在车上对影片发表高见,在欢快的情绪中入睡,岂料隔天竟被老师以抄袭罪名,给予退学的严厉处分。连续的几个段落中,有属于一般性的隐喻,比如巴尔扎克祭坛着火,预示了抄袭严惩。当然,语文老师也不是省油的灯,巴尔扎克著作等身,他怎么就一眼看出是仿造巴尔扎克?而母亲与安托万的密谋,体现在他们去看的电影,临出发前,父亲还问提议看电影是否为圈套,实际上,他们去看的《巴黎属于我们》当时根本尚未拍成,里维特这时还苦哈哈地等着特吕弗和夏布罗尔拍剩的胶片,断断续续地拍摄这部描述“共谋”题材的影片,因而,在读到巴尔扎克、仿写巴尔扎克,到着火后,是关于阴谋的子题,最终化为不分青红皂白的退学处置,段落的蒙太奇效果似是:孩子的言行正是教育的主场(学校与家庭)失职的后果。

此刻,我们能深刻感受到,安托万的颠沛流离,实际上是经过多少次试图返回“正途”却又一再被拒绝所致。情节的安排,就在连续的家-校-家-校形成的小波动下,最终累积成大波动:逃家、被捕,再逃狱,最后奔向不知通往哪里的海边。如是的表达形式,也预告了后面作品的表现依据。

《偷吻》:

在“盲盒”与“天启”(那道日光灯)时刻,

他听到了老板娘进店的声音……

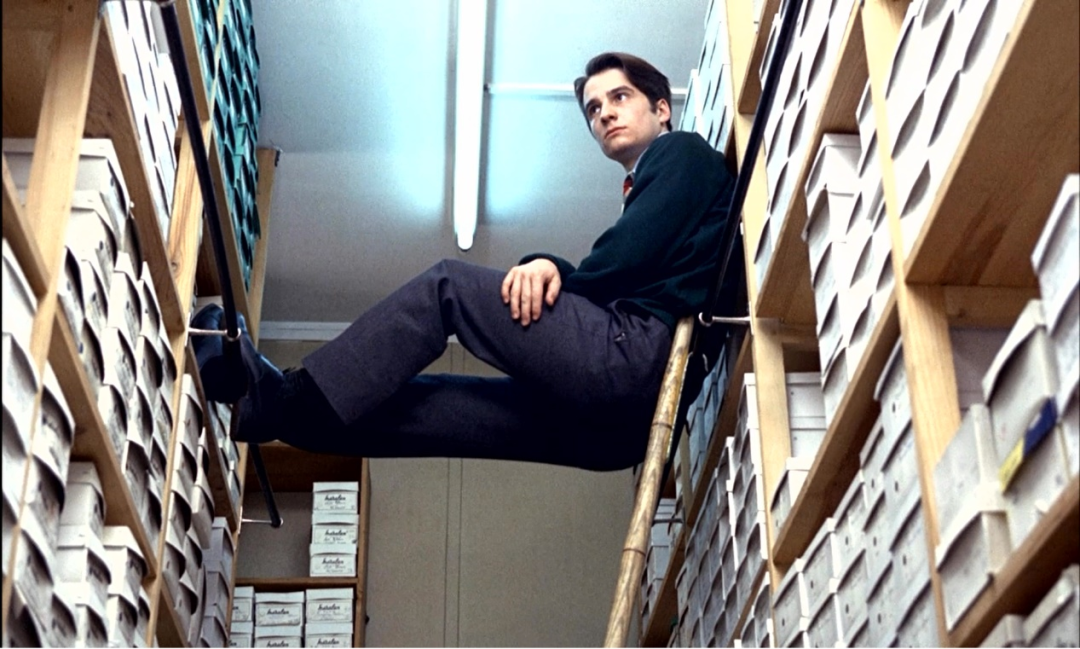

《偷吻》的偷“volé”字同时又有“飞行”之意,片中传情,便有镜头跟着邮政派信的快件输送管道的跟拍,情书有如飞了起来,飘到爱人的手上;而那个对象,正是在安托万眼里看起来如仙人般的(鞋店)老板娘;也就在老板娘“下凡”(上门与安托万发生情事)完事后,安托万得赶紧去一趟妓院平衡一下圣俗落差,这种错置感亦是影片重要设想,毕竟是安托万退役复员后开始的情感教育,鞋店仓库中那一个个鞋盒就像等待揭开的爱情盲盒,也只有等待有女客登门试鞋,才有机会开盒;而且倘若不细心收拾,盒子里便容易错置,这也是安托万在店里被指责过的失职。

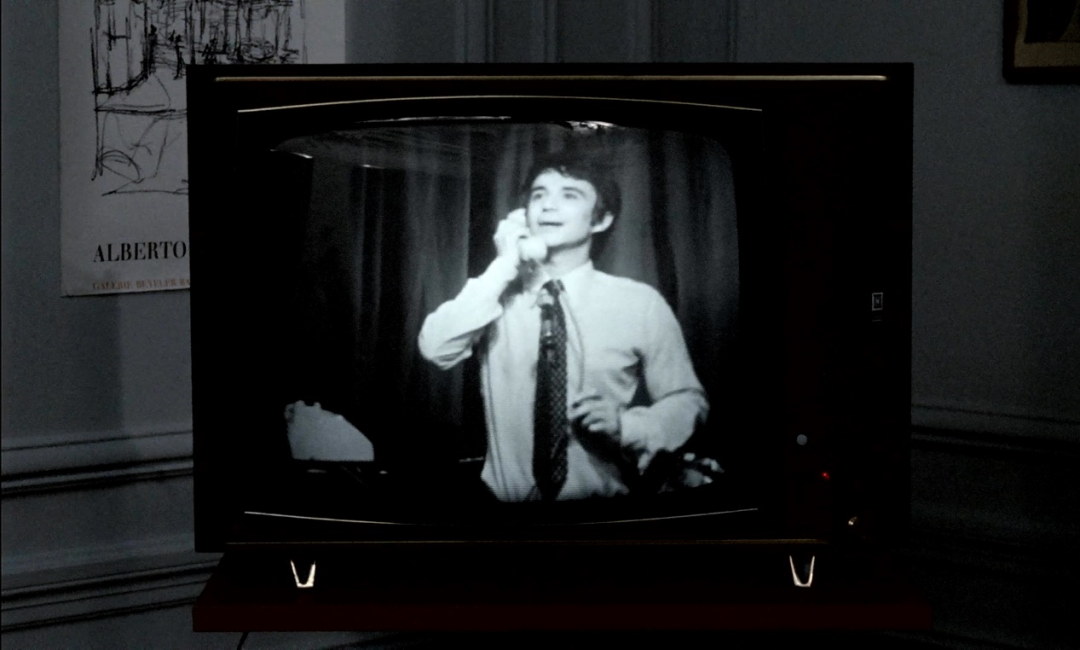

在《婚姻生活》中,前半基本围绕在家的区域展开,那里是一个小区,也像个天井,令人联想希区柯克的《后窗》,也同样有邻居们不断对其他邻居的各种闲言闲语。但在离开小区,也正是被情人迷魂之时,在他与日本情人那顿无尽的、无言的晚餐,大红色调将《迷魂记》呼之欲出。而不管是对《后窗》还是《迷魂记》的援引,都适当地点出安托万不安于室的心境:《后窗》的杰弗瑞对婚姻畏怯,而《迷魂记》里斯考蒂只想着眼前爱人的“前世”。无怪乎除了出轨日本女子(我们甚至都要把《雨月物语》召唤出来了!)之外,公寓里那位彷佛《后窗》杀人犯的怪人,实际上是个演员,他在电视上演出《去年在马里昂巴德》,其实并非向雷乃致敬,而是向出演了《偷吻》老板娘的塞里格致意,因为这位“怪人”(居民给他起的外号)虽背诵了《去年在马里昂巴德》里男主角X的台词,但却是以《偷吻》中女老板的台词予以回应。可见,三心二意是安托万面对家庭时,最坦率的表现;再说,正是在老板娘的天仙形象陨落后,安托万才接受了克莉斯汀的示爱,在《偷吻》中,后者是比前者更为称职的侦探,因此不管安托万换了什么工作,克莉斯汀总是能找到他,爱,就潜藏在“发现”的过程。

《婚姻生活》中致敬塞里格的段落,

搭配背景海报,也许“A…”代表了Alberto?

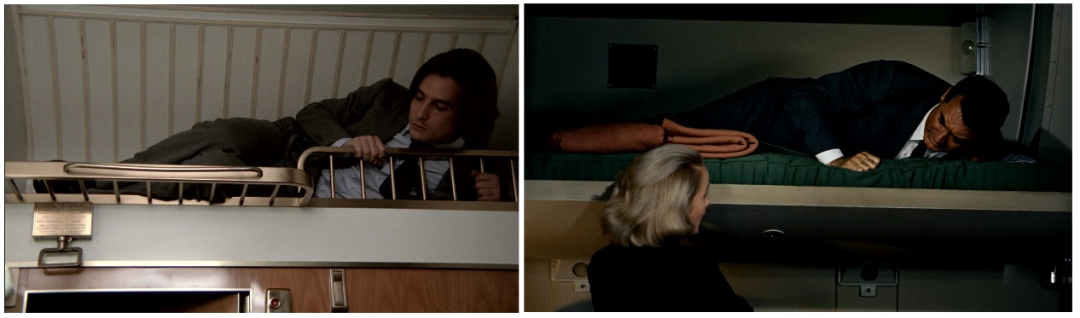

当然,如片名暗示,《爱情狂奔》则必然地要将主要场景放在“运动中”的舞台:列车。且在不少的时间里,列车上的戏都教人想起《西北偏北》的列车。在希区柯克那里,人物首先以虚无的方式映射为另一个人物,并且自证清白的过程,误入攻破间谍集团的轨迹中,竟一举阻止了说不出道不明的情报输出。那张流转的照片,一并将两种设定合并:象征了安托万看似轻浮却诚挚的感情,也拼出了一种关于爱的概念。另一方面,在巴赞死后,《电影手册》一度在里维特与侯麦的对立中,形成选边站、剑拔弩张的紧张情势,既然《四百击》中提及里维特(当然,那时冲突还没开始),在《爱情狂奔》中则是提到侯麦的《帕西法尔》,以作为平衡――其实当时特吕弗该是站队里维特了,因此《六大导演看巴黎》中本该是特吕弗和里维特贡献的片段,改由波莱和鲁什顶替。这大概是特吕弗的温情吧,即使要表现出严厉,也相当含蓄。

《爱情狂奔》(左)与《西北偏北》(右)

不少影迷指出,出现在《偷吻》和《婚姻生活》里头那位一见到安托万就要借钱的雅克,很可能就是戈达尔的化身。在这两位曾经的难兄难弟决裂的多年之后,我们也能从特吕弗的书信集中看到两人的一些针锋相对的通信。决裂的起点很可能正是六八学生运动之际,根据特吕弗指出,经常在抗议的现场,大家都约定好了,但是戈达尔总是在冲突结束后,别人头破血流了,他才一派轻松地现身;当然,被戈达尔称为骗子的特吕弗这般指控是否真实,也有待商榷。不过,他们的通信中,确实有戈达尔借钱(且语气极差)的证据,引述一下麦凯布在《戈达尔:七十岁艺术家的肖像》中引述的信件内容(1973年,戈达尔写给特吕弗):

“……这部电影大概需要两千万……你能出一千万和我们合作吗?或者五百万?考虑到《日以作夜》,你应该帮助我们,这样观众就不会错以为我们拍的电影和你拍的都一样。你不是蓬皮杜和我这样的骗子,你说的是自己所认为的真相。作为交换条件,如果你愿意,我可以把《中国姑娘》、《快乐的知识》、《男性-女性》的版权签字移交给你。如果你想谈谈,也可以。(P.282)”

然而,不管真相如何,《婚姻生活》中,雅克出现了四次,前三次,分别借了30、20、50元,而安托万都是欣然出借;但就在安托万几乎搞砸了一切时,在电影院前的广场,当着约翰·福特的《安邦定国志》海报前,两人再次相遇,雅克问安托万是否欠了他100元(每次这类提问实际上不是要还钱,而是要借钱的前奏),安托万坚定回答“不,不是我!”头也不回地离开,也算是体现出他离开当下困境的决心,或许,在这时候,特吕弗与戈达尔的决裂也才真正开始了。

《婚姻生活》中与雅克的决裂

当然,即使不熟特吕弗的用典习惯,也丝毫不影响对影片的理解,就像《爱情狂奔》最后那急速摇镜,从最直观的感受看:因为爱而晕眩。可能“爱”就是特吕弗所有作品的共同所指。

作者:肥内

电影文字修行者,钻研电影的形式美学,特别喜欢讲课。