法国电影大师展|一文看懂阿伦·雷乃

2022年12月17日至25日,由上海国际电影节策划的“雷乃和特吕弗:法国电影大师展”即将在大光明电影院和宛平剧院举办。为纪念左岸派的重要成员、电影导演阿伦•雷乃(Alain Resnais)的百岁诞辰,本次影展将放映其代表性的短片和长片《夜与雾》《广岛之恋》《去年在马里昂巴德》《史塔维斯基》《你们见到的还不算什么》共5部经典作品。

阿伦•雷乃的影片常以时空交错的方式展开,淡化情节的同时,充满了象征和互文,也因此常被认为晦涩难懂。今年,为纪念雷乃百年诞辰,影评人肥内专门开设了一门课程,对其进行了深入细致的研究,甚至重新翻译了部分早期短片的字幕。本次影展特邀肥内解读五部展映影片中值得注意的细节,为观众提供走进雷乃影像世界的几条小径。而他也尝试以特别的写作风格,用雷乃的方式向他致敬。

《广岛之恋》近末处片中的她漫步,镜头在广岛夜景与内韦尔日景之间来回切换,以所谓“雷乃式”跟拍,将两个时空缝合。因内韦尔原字Nevers引人遐想英文的“不再”(而且还是复数),来回交错的两地,组成Nevers-Hiroshima-Nevers-Hiroshima,像是一声声控诉着:别再广岛!别再广岛!于是纵使看似交代一对速食爱情的暂时伴侣的故事(在日本以“24小时的恋情”为名上映),实际上却是为了在她身上刻画出一道来自广岛的爱情伤痕以召唤内韦尔的初恋疤痕。

《广岛之恋》剧照

为了完成这样因交错而相融的效果,编导安排了一个明确的符号:她凝视着躺在床上熟睡的他,而他抽动的手指折射出内韦尔情人死前抽动的手,顺理成章地启动了闪回的机制。但是编剧与导演都否定了闪回一说,也确实,痛苦地最后麻木地抱着濒死者尸体的她,是无论如何都看不到应该被遮挡住的手指,既然那一刻非她目光能及,也就无法成为她的记忆,并在未来成为闪回的材料。

这也是为何第一次专程为一部片展开圆桌讨论的《电影手册》(与会者包括戈达尔、里维特、侯麦、卡斯特、多尼奥-瓦克罗兹等人,这些人全都当了导演)会以“科幻片”来形容这部片,并且在下一次针对雷乃作品的圆桌讨论(围绕《莫里埃尔》)进一步指出要理解雷乃作品,需要先理解一种他们称之为“后广岛”的情境――尽管他们提出的参照影片是雷诺阿的《草地的午餐》和《戈德里耶博士的遗嘱》(两部片都拍摄于1959年),从这两组关键词可以遐想:《广岛之恋》真不是闪回,而是着重在展现一个困于过往,或更宽泛来说,是一个充分体现出“绵延”痕迹的人及其当下的行动。

经过《格尔尼卡》、《夜与雾》,再来到《广岛之恋》,雷乃无疑很熟悉各种泯灭人性的套路。而呈现它的最佳方式,应该就是以当刻为基点扩散开来,这是他各种短片的实践经验之累积,不管是国家图书馆、塑料工厂还是非洲艺术或患病工人,以“现时”显像过往似乎是唯一的途径:彷如大脑的迷宫(《全世界的记忆》)、倒退讲述塑料制品的起源(《为塑料歌唱》)、持续的无知与震撼(《雕像也死亡》)、病因的侦探(《十五车间的秘密》)。

阿伦•雷乃

此外,匿名化也是必要的:制造典型。我们不知道日本男人和法国女人的名字,最终,个体承载了一座城市的记忆,只能以地名互唤对方。而在《去年在马里昂巴德》里头,人物仅以字母代表,且还仅存在于书面的剧本上。由于涉及时间,男人被标记成“X”(第24个字母),而女人则被写成“A…”,像是开始(第1个字母)之后未完待续,也让人联想成阿尔贝蒂娜(《追忆似水年华》中,主人公马歇尔心心念念的爱人)的重影;确实,日本男人那抽动的手,也像马歇尔记忆中的小玛德莲娜点心,是开启追忆的钥匙,且既然普鲁斯特在撰写第一卷的同时也在构思第七卷(且其雏形也是仅接着第一卷之后完成的;虽然跨十几年的写作历程为最后这一卷又增加了许多材料,尤其是一战的回忆),可以理解成追忆的程序实际上也有绵延再现的时刻相伴。

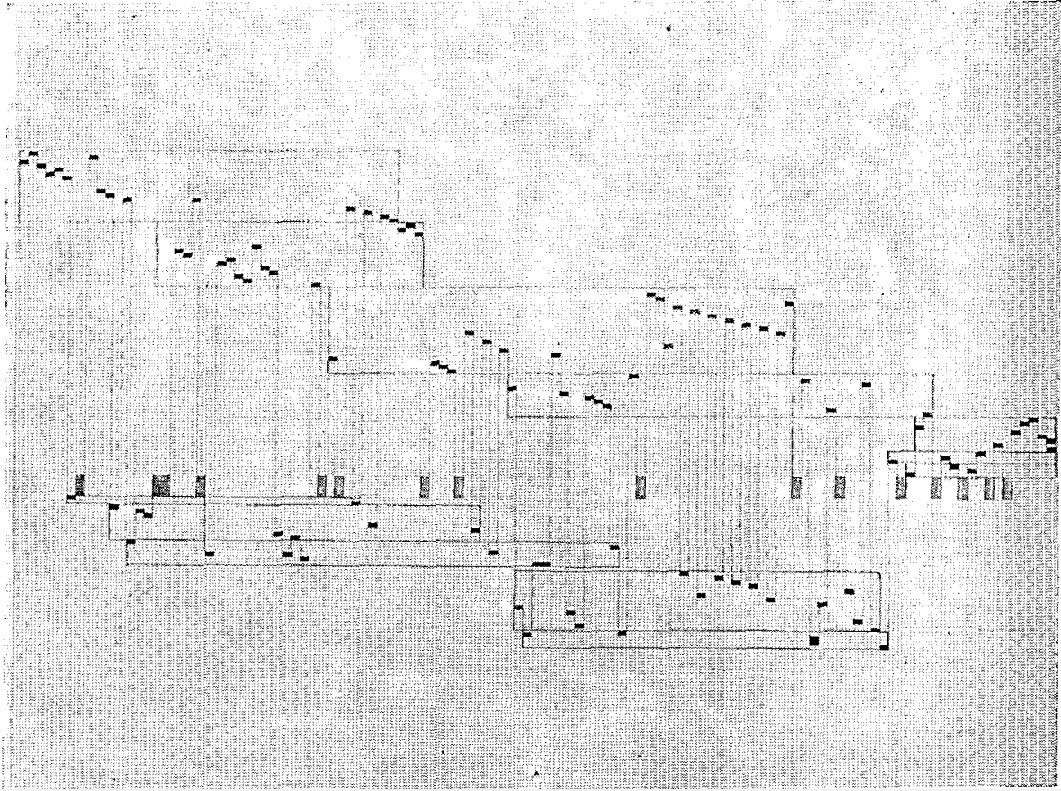

也正是在《去年在马里昂巴德》中,雷乃索性取消具体的行动及其背后必然的时空组织,让现在、过去、梦境、想像、谎言、虚构全都混成一体,即便要从服装去判断影像的时间都是徒劳——雷乃的万年场记曾在《电影手册》(以下简称“《手册》”)上分享了一张他设想的时间轴,但一方面当时刊登在《手册》上的图竟然上下颠倒,且实际上雷乃后来也反驳过这张图的时序猜想,而场记做的时序推断,依据就是女主角的服装,许多年以后,王家卫也如法炮制(《花样年华》)――既然推断无用,便再无人会以闪回来定义影片的叙事策略。

《电影手册》123期上的《去年在马里昂巴德》段落时序对照表

如果对雷乃的“玩心”还有疑义的,且看影片11分钟处,一个希区柯克似的人形立牌漂浮在电梯转角,藏在暗处的他让人看不清楚(4K修复版倒是能清楚辨识出他来)还配上配角一句“您亲眼看到吗?”来测试观众的敏感度;希区柯克的人形立牌随后将以厨师的样貌出现在《莫里埃尔》,当时片中人物在这立牌前聊着关于“鸟”的话题——很多研究者都已细心地发现《莫里埃尔》与同一年上映的《鸟》在内核是如何相近,最近乔丹·皮尔才又一次试着用《不》来致敬《鸟》的形式美学。

《去年在马里昂巴德》里头的希区柯克立牌(右)

然而,这一“文人电影”时期的雷乃或许在形式的开创走得太远,泰半是基于对作家们精心写的剧本之尊重,而雷乃中期的转向又过于剧烈,致使影迷站队的状况层出不穷:喜爱前期雷乃的不爱后期,反之亦然。尽管,戏剧的血脉始终流贯雷乃作品,只消想一下,《广岛之恋》中法国女人讲述过往的那些独白,长镜凝视搭配水波闪烁,另外再加上声轨游戏(先是撤空音效与配乐,以进入她的内心世界;再以强势在场的现场音穿透今昔,再次强化缝合时空的意图);或者《去年在马里昂巴德》女主那克制的、消弭情感的表演风格(且不论到底是否符合几种流行的解读之一:她是一位濒死者,等待着约定好一年后领她离开的死神。这便能解释为何影片是以一种近乎“躺着”的视界之移动镜头作为开场),皆不乏有戏剧的影子。再说,大家都知道,从IDHEC辍学后的雷乃,加入了剧团巡回;虽然有记载指出他可能是为了想与女演员交往。

然而,就在《你们见到的还不算什么》问世后,一下子让站队的影迷迷失了:它像是以前期的风格处理了后期的偏好。

从方方面面看,《你们见到的还不算什么》和他最后的《纵情一曲》像是从里与表分呈戏剧的模样(波兰斯基夹在这两部片之间的《穿皮裘的维纳斯》像是以一种更接地气的方式解释这两部作品的内涵),甚至可以说《你们见到的还不算什么》是一部具典范的教材:解释电影与戏剧关系的教材,而它的根基,就出现在巴赞的论述中(《电影是什么?》中的〈戏剧与电影〉,这篇文章提炼了两者之间最根本的差异,影片也忠实呈现这些元素:关于空间、对白、表演以及“临场”),这也很容易理解,巴赞不但是雷乃的挚友,经常一起看电影、聊电影,两人还分享着对雷诺阿的无私崇拜。

《疯草》末尾的“飘”

这部片有着充满争议的结局,虽说这种“走失”式的结局是由《疯草》开始的,那时,当男女主角所乘的轻型飞机失事,镜头像风一样穿过小溪壑谷经过乡村小路飘到一处民宅,一个小女孩天真地问了风马牛不相干的问题:“妈妈,假如我变成了猫,就能吃炸丸子吗?”又如《纵情一曲》片末,那位从未现身的莱利之丧礼上,出现了一位同样前所未见女孩在众人离开后上前致哀。在《你们见到的还不算什么》收尾处,本已死的安托万(因而他的遗嘱执行者才将一票名演员邀去剧作家的城堡,为他完成遗愿)突然复苏,随后又死了,且也同样在墓园,待众人沉重地离去后,一位年轻女孩低调地走向墓地,与《纵情一曲》的结尾异曲同工,彷佛是雷乃充满死亡预兆的墓志铭。那时,年过90的雷乃确实持续给人这种预感;同时又以如此生气盎然的作品让人惊叹大师的精力,尤其希望以《你们见到的还不算什么》作为他盖棺论定之作也算美好,特别是,片名原文又有“您什么都没看到”之意,像是遥相呼应着《广岛之恋》开场时日本男人对法国女人的质疑:“不,您什么也没看到!”戈达尔(在《手册》圆桌上)如是解释这段对话:“必须用最简单的方式理解:她什么也没看见,因为她不在那里,他也不曾。”虽然雷乃本人拒斥了这样的联想(当年,一位豆瓣网友有幸在戛纳参加了本片首映后的记者会,当时他给我发信息问我有没有想问雷乃的,而我就问了片名与《广岛之恋》的关系,且还真的有机会提问大师;只是被问到此问题时,大师面有难色,表示他没有这样联想过,且如果知道人们会如此联想,他就不会拍这部片了),当年为《去年在马里昂巴德》接受《手册》采访(提问者是里维特和拉巴特)时,雷乃与编剧罗伯-格里耶可是十分欢迎观众对影片进行各式解读的。也许,提问的我们,正如片中的演员们,安托万邀请大家为录像中那个年轻剧团所演出的《欧律狄刻》进行点评,但演员们却入戏太深,一个个都“回顾”了自己的参演盛况,因而,得到机会重生的安托万只好再死一次――欧律狄刻与音乐家俄耳甫斯的典故:在欧律狄刻被毒蛇咬伤致死后,俄耳甫斯深情惊动冥王特许他下阴间带回欧律狄刻,唯,返回阳间路上不得回头看她,否则她将再死一次。

《你们见到的还不算什么》(左)与《纵情一曲》(右)的墓园

然而,如果我们换一种方式观察这些作品之间的关系,也许是音乐。俄耳甫斯是音乐之神,而在《广岛之恋》中,音乐的主导动机是影片的根基,甚至因为一些段落共享着同一首乐曲,而使得它们之间达成某种共性。比如核爆废墟的影像与生还者影像共用了“废墟”主题,或者游行影像使用了伤者影像配的“受伤”主题的变奏(雷乃前两部长片的剪辑师亨利·柯比曾在《电影手册》上发表一篇关于《广岛之恋》的音乐主题之文章,文中详列全片配乐的安排,包括各个主题的名字、型态以及配器)。

再一次,又是戈达尔精准指出要充分鉴赏《广岛之恋》,还得从音乐入手,他点名指出是斯特拉文斯基的作品――他著名的《春之祭》是以强烈对比、诡谲氛围、不协调音与乐器新用等闻名。确实,音乐的表意意图在《广岛之恋》一览无遗,甚至情绪上的对比也犹如音乐的样貌,而音乐的韵律感则在《去年在马里昂巴德》和《史塔维斯基》是更加明显。十二音似的配乐像是让《去年在马里昂巴德》的解读得到更多的支持――重复、单调、消除情感;而在《史塔维斯基》中,音乐除了充当了时代的标记外,它主导情绪同时又被情境牵引。当我们跟着沙夏或伯爵进进出出、上上下下时,这轻快的音乐充当《去年在马里昂巴德》的厚地毯掩盖了危险的脚步声。

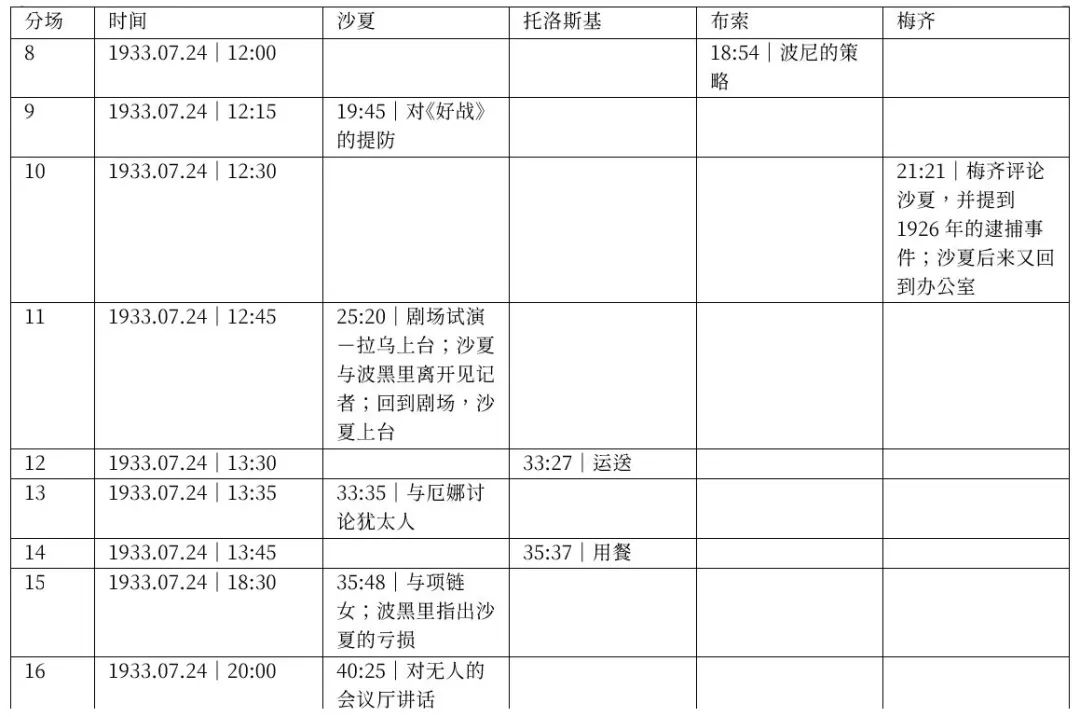

《史塔维斯基》是雷乃第一次以真实的人物为题材,为此,合作过《战争终了》的编剧森普伦像是参考了凯罗尔在《莫里埃尔》的作法,清楚地写出片中场景的时间,但是这回他走得更远,毕竟《莫里埃尔》只是涉及到具体的时空,人物全然虚构。在《史塔维斯基》的剧本中已为雷乃制订好叙述策略,时序的穿插全有根据,这样的处理特别有助于导演理解到行动轴的进展,尤其影片还以托洛茨基的押解与警探查沙夏的行动交错,时间的标示决定了叙事的节奏。

《史塔维斯基》段落时间标示(示意)

从文学、戏剧,到音乐;从记忆、幻象,到历史。可以说随便挑几部雷乃的作品放在一起都能一次性上这顿大餐,更何况这回法国电影大师展排的这几部!赶在雷乃百岁,没有什么比进电影院看他电影更好的纪念方式了。

作者:肥内

电影文字修行者,钻研电影的形式美学,特别喜欢讲课。